陰陽師が駆使した「風水」をわかりやすく解説!陰陽五行説と結ぶ「氣の設計術」を知ろう

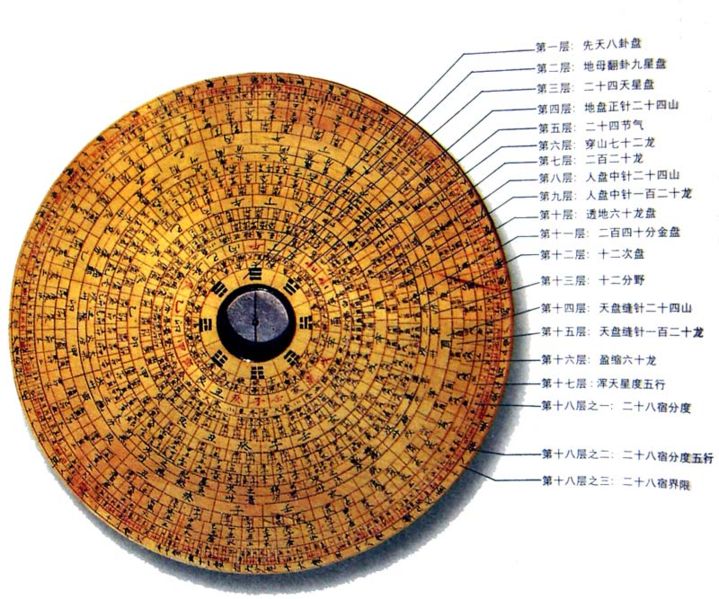

風水で使われる羅盤(ルオパン)

同心円状の方位盤で地形や建物の吉凶を読む道具。方位や層の目盛りを重ねて判断に使う。

出典:Title『Luopan』-Author:Pcae18 / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

家の居心地が、家具を少し動かしただけで急に良くなることってありますよね。

その「なんでか分からないけど気持ちいい」を、昔の人は環境に流れる氣の働きだと考え、読み解く方法を磨いてきました。

その流儀こそが、陰陽道の流れをくむ環境観で、核には陰陽五行説が据えられ、現場では陰陽師が地形や家の向きから整え方を判断してきたのです。

つまり「風水」は、目に見えないけれど確かに感じる流れを設計し直す術であり、その要は「風」と「水」、そして「陰陽」と「五行」による空間の調律だといえます──これが「風水」の実体です。

というわけで、このページでは、そんな「風水」という言葉の意味から理屈、具体の使い方まで、スッと飲み込める順番でお話ししますね。

|

|

|

![h3]()

まず、出発点の確認です。

風水の「風」は氣を運ぶもの、「水」は氣をとどめ育てるものという比喩で、環境にただようエネルギーの集まり方と通り道を整える思想です。

- 家なら、玄関や窓、通路や階段が氣の入口と流路、家具や壁が氣の堰と受け皿になります。

- 外なら、山並みや川筋、道の交差が氣の丘陵と水脈に当たります。

ここで大切なのは、「良い/悪い」と単純に裁かないこと。

どう流れると落ち着くか、どこで溜めると力になるかを読み替える視点です。

たとえば、背中に壁がある席は守られる形になり、入口がほどよく見える位置は安心が生まれる形になります。

風と水、動きと留まりの設計図を、生活のサイズに縮小するのが風水の第一歩。

この土台を押さえると、後で学ぶ陰陽や五行の話もスッとつながります。

![h3]()

風水の芯には、相対する性質のバランスを取る考え方

──つまり「陰」と「陽」があります。

結論から言うと、空間では静と動、暗と明、柔と剛の釣り合いを作ることが近道です。例えば次のように、小さな工夫で陰陽の呼吸を合わせられます。

![h4]()

強い直射をレースでやわらげ、暗い角にはスタンドをひとつ。

明と暗を半分ずつに寄せると、目も心も休まります。

- 作業面には明るさを

- 休む場所は柔らかい陰を

これで部屋のテンポがそろいます。

![h4]()

通路はまっすぐ過ぎないように、ラグや観葉でほんの少し流れを撫でると、氣が走り抜けずに巡る感じになります。

一方で、ソファ背面に壁の支えをもたせると、落ち着きが出ます。

![h4]()

金属やガラスのシャープな陽に、木やファブリックのしっとりした陰を重ねる。

テーブルは硬め、クッションは柔らかめという陰陽の重ね着がコツです。

![h3]()

次は五行。五つの要素を足し算ではなく関係性で見るのがコツです。

その関係は──

- 育て合う相生

- 抑え合う相剋

──この二つを使い分けると、配色や配置に理由が宿ります。

例えば次の三つから始めると、ムリなく回せます。

![h4]()

「木=緑・成長」「火=赤・活力」「土=ベージュ・安定」「金=白・金属」「水=青黒・循環」を小物で点在させます。

メインの色を一つ、補助を二つ。三色で五行を表すイメージです。

![h4]()

東は始動の木で朝の身支度コーナー、南は表現の火で趣味の展示、西は整う金で書類整理、北は静まる水で休息。

中央は土の安定として、散らかり防止の定位置を作ります。

![h4]()

「水→木→火→土→金→水」の相生を連結に使い、「水は火を消す」などの相剋を暴走のブレーキにします。

たとえば火の赤が強すぎたら、土色のラグで受け止める、といった具合です。

![h3]()

ここからは、陰陽五行説的な角度で、部屋づくりをもう一段深掘りします。キーワードは「輪」です。

不安定であったり、暗い要素を持つ人や環境には、次のような「五行」を意識して配すると良いとされます。

- 木:始まりと伸び。東~東南に観葉植物と木目で「スタートの勢い」を。

- 火:表現と明るさ。南に照明やアートで「見える化」の推進力を。

- 土:受け止めと安定。中央~南西にラグや土色で「落ち着きの芯」を。

- 金:収束と整頓。西~北西に金属フレームや白で「締まりと効率」を。

- 水:記憶と交流。北に鏡やガラスで「循環と深呼吸」を。

──こうして五行の輪を意識して置くと、部屋の機能どうしが助け合い、過剰な主張はやさしく抑えられます。

さらに、ここでもう一歩。

- 陰陽は強弱のノブ

- 五行は音色のセレクター

だと思ってください。

ノブで全体の明暗を合わせ、セレクターで場面に合う音色へ。

この二段構えで、毎日の動きにフィットする秩序を創ることができるわけですね。

![h3]()

最後は物語の視点です。

古い伝承には、東の青龍、南の朱雀、西の白虎、北の玄武という四方の守りが語られます。

これって、実は次のように地の形と方位感覚を身体で覚えるための地図でもありました。

- 東(青龍)にのびやかな木の気

- 南(朱雀)に火の輝き

- 西(白虎)に金の収まり

- 北(玄武)に水の静けさ

──この理論を頭に入れておいて、今の暮らしに写せば、窓や通路、壁や収納がそれぞれの役割を演じます。

行き過ぎた勢いには相剋の知恵を、元気が出ないところには相生の橋渡しを。

神話の方位は、現代の住まいにおける「心の方位磁石」なんです。

物語をヒントに配置を調律すれば、家が少しずつあなたの味方になるはずです!

五行要約

- 風水は「風で運び、水で育てる」氣の設計学として働く!

- 陰陽は強弱のノブ、光・動線・素材のバランスで呼吸を整える!

- 五行は音色のセレクター、相生でつなぎ相剋で偏りを抑える!

- 方位・色・素材を三色三要素で始めれば、暮らしに無理なく馴染む!

- 神話の方位感覚を手がかりに、家全体の秩序をやさしく調律する!

|

|

|