入門講座 第3回「陰陽五行説の基礎~万物を読み解く陰と陽、そして五つの元素~」

陰陽五行説──この言葉を聞くと、なんだか難しそう…と思うかもしれません。

でも実は、昔の人たちが自然や人間のしくみを理解しようとした「大きなヒント」のかたまりなんです。たとえば、季節が巡る理由、感情が身体に与える影響、さらには「今日は引っ越しにいい日?」なんてことまで、この考え方がベースになっていたりするんですよ。

この陰陽五行説は、中国で生まれてから日本に伝わり、やがて陰陽道の中心理論として日本社会にも深く根付いていきました。

この記事では、その陰陽五行説の「なにがどうスゴいのか?」を、リズムよく、かみ砕いて解説していきます。

|

|

|

![h3]()

陰陽説と五行説、この2つが合体して誕生したのが陰陽五行説。紀元前の中国、特に春秋戦国時代あたりで形が整ってきました。

陰陽説は「昼と夜」「男と女」「寒と暑」みたいに、あらゆる物事を“陰”と“陽”という対で考える方法。対立しながらも、どちらも必要っていう発想なんですね。

五行説は「木・火・土・金・水」の5つの要素が、自然も人も社会も構成しているっていう考え方。この5つはただの素材じゃなくて、

- 木:ぐんぐん育つ、春っぽいイメージ

- 火:熱く燃える、情熱と夏の象徴

- 土:育てて支える、安定感ばつぐん

- 金:カチッと固い、秋の乾いた空気

- 水:冷たくて柔らかい、冬の静けさ

って感じで、自然の現象から人の感情、性格、体質まで結びつけていくんです。

![h3]()

五行には「相生(そうせい)」と「相克(そうこく)」という関係があります。

相生は「助け合いの関係」。たとえば、木が燃えて火になり、火が燃え尽きて土をつくり、土から金が生まれ、金が冷えて水を生み、水が木を育てる。このループ、なんともきれいでしょ?

逆に相克は「抑え合いの関係」。

たとえば、

- 木は土を抑え(木の根が土を締めつけ)

- 土は水を吸い(砂漠に水が消える)

- 水は火を消し

- 火は金を溶かし

- 金は木を切る

この2つの力がバランスしているから、自然も人間も保たれているってわけです。

![h3]()

この2つの思想がドッキングすると、どうなるか?

まず陰陽には「太陽・少陽・太陰・少陰」っていう四象があって、それがさらに五行や十干十二支と結びついて、時間・方位・季節・性格まで説明できちゃうんです。

たとえば、「甲」は陽の木、「乙」は陰の木。この「陰陽×五行」のコンビで人間の性格診断とかもできるようになっちゃう。まるで今の性格診断テストみたいなもんですね。

![h3]()

面白いのは、五行が身体の臓器や感情とも対応してるところ。

- 木=肝(怒)

- 火=心(喜)

- 土=脾(思)

- 金=肺(悲)

- 水=腎(恐)

たとえば「怒りっぽい人」は肝のエネルギーが強すぎるとか、「悲しみが強い人」は肺に影響が出てるかも、といった感じ。感情と体調が連動してるという考え方は、今の漢方医学にも生きてるんです。

だから、季節によって食べ物を変えたり、生活リズムを調整したりする「養生法」も、陰陽五行説からきてるんですよ。

![h3]()

この理論、ただの哲学で終わらずに、実生活の中でバリバリ活躍してました。

たとえば「風水」。

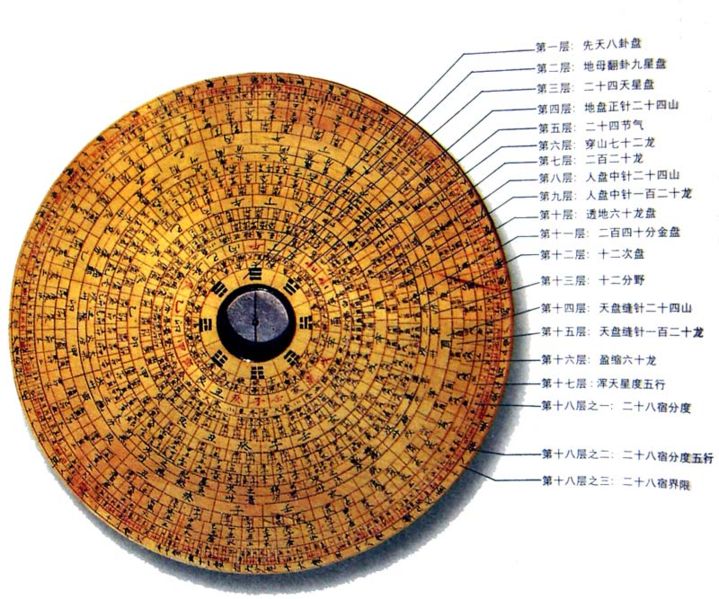

建物の配置や方角、使う素材まで五行で判断されてたし、占いでは人の運勢・方位・結婚・事業の吉凶なんかを診断。

そして「陰陽道」。

これは日本で発展した呪術と占術のシステムなんですが、まさに陰陽五行説がそのエンジン部分。天文観測や暦の作成、祓いや祭礼などにも応用されました。

第三回入門講座「陰陽五行説の基礎~万物を読み解く陰と陽、そして五つの元素~」でした!

いかがでしたでしょうか?

今回の講座では、ただの古い考え方と思われがちな陰陽五行説が、実は自然現象から体の調子、気持ちの動きまでつながっている「超・実用的な理論」だということを見てきましたね。

「木=肝=怒」みたいに、ちょっとした言葉のつながりの奥に、先人たちの知恵がぎゅぎゅっと詰まっている…そんな陰陽五行の世界、次回も引き続き深掘りしていきますよ!

それでは次回もお楽しみに~!

五行要約

- 陰陽五行説は、宇宙や生命の動きを「陰・陽」と「五行」で読み解く思想!

- 五行は木・火・土・金・水、自然や身体・感情とも結びついている!

- 「相生・相克」のバランスが世界の調和をつくってる!

- 干支・方角・季節・体質・感情まで応用できる万能理論!

- 陰陽道・風水・漢方など、いまも続く伝統に影響を与えている!

|

|

|