九字に秘められた護りの力──呪文と手印の仕組みで読み解く「陰陽道“九字護身法”の効果と解除方法」

九字護身法(くじごしんほう)の「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前」という呪文、実は陰陽道や修験道における護身と結界の最強術なんです。

そしてこの術は、単なる“呪文”や“魔法の言葉”ではありません。

古くから精神統一と気の集中を基盤にした宗教的儀式としても扱われ、術者の念の強さや意識の純度がそのまま術の結果を左右すると考えられてきました。つまり、唱えるだけではなく、心・気・身体を整える「修行の一形態」でもあったのです。

以下ではそんな九字護身法が持つ霊的効果や、その解除方法について、さらに詳しく解説していきますね!

|

|

|

![h3]()

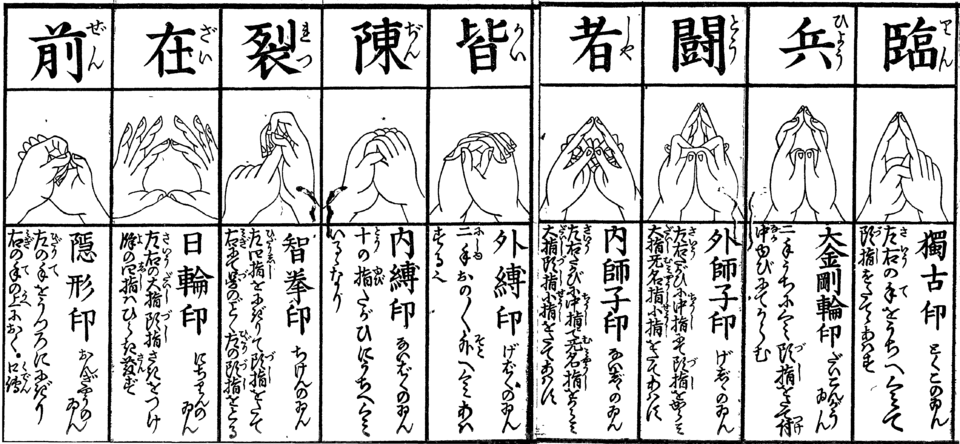

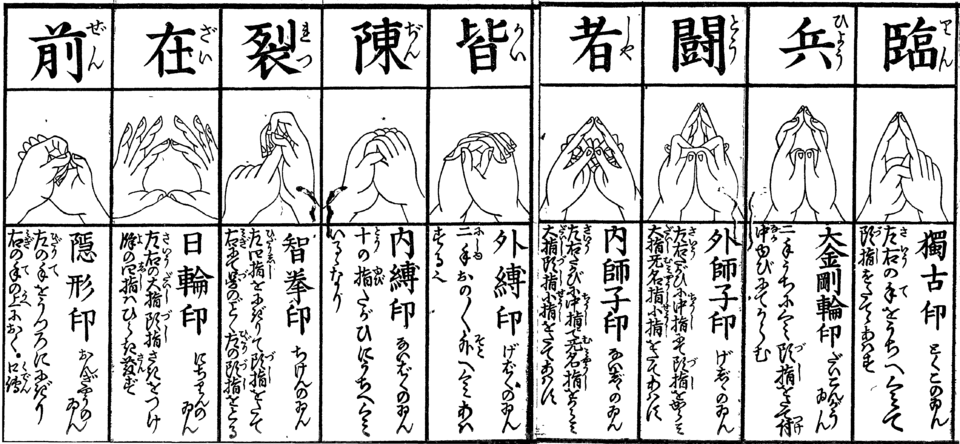

九字護身法の図版(九字切りの資料)

陰陽師の護身や結界で用いられる九つの字と手印を示した資料。祈祷の作法を図解している。

出典:『Kuji-kiri』-Photo by Hakubundo Shozaemon/Wikimedia Commons Public domain

まずこの術、図版をみるとちょっと忍者っぽいですが、そのルーツは道教や密教にまでさかのぼります。もともとは山中修行中の護身術として成立し、日本の陰陽道に取り入れられて洗練されたと考えられています。

- 九つの呪文(臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前)を一字ずつ唱える

- 九つの手印(持鈷印・獅子印・縛印など)を順番に結ぶ

- 四縦五横の格子を空中に描き、結界を構築する

これによって術者の周囲に霊的バリアを張り巡らせ、邪気や魔障を寄せつけない状態にするわけです。

![h3]()

九字護身法は、陰陽道の中でもとくに実践的な守護呪法として知られています。「九字」の種類とそれぞれの意味合いは以下の通り。

- 臨:加護を招き寄せ、目前の事態に臨む

- 兵:護り手=兵の力を喚起

- 闘:災厄に対して闘う決意

- 者:その闘いを担う主体

- 皆:力を一つに束ねる総員の結束

- 陣:陣形を敷き、布陣を整える

- 列:整列し秩序立てる

- 在:その守りが確かに在る(存在する)と宣言

- 前:結界と守りを自らの前面に据える

これら九つの言葉に合わせて手印を結び、空中に印を切る──その一連の動作が、肉体と精神の両面に働きかける儀式。古くは道教の秘儀として生まれ、修験者・陰陽師・忍者など、さまざまな系譜の中で受け継がれてきました。

以下ではさらに詳しく、九字それぞれの意味と神仏の対応を見ていきましょう。

![h4]()

「臨」は、すべての始まり。神仏の加護を呼び寄せ、現実に立ち向かうための心を整える段階を象徴します。 守護神は多聞天(毘沙門天)。四天王のひとりで、福徳と勝利の守護神です。その力は、邪を退け勇気を授ける「雷の印」として表されます。

![h4]()

「兵」は、見えざる兵(つわもの)を呼び起こす言霊。防御と攻撃の両方の側面をもち、精神的な鎧をまとわせる役割を果たします。 守護神は帝釈天(インドラ)。雷と戦の神であり、正義と秩序をもって世を護る存在です。彼の加護は「金剛の輪」として結界を固めます。

![h4]()

「闘」は、あらゆる障りに抗う意志を象徴します。ここで心の中の恐れが払われ、勇気と行動力が目覚めます。守護神は獅子神(外獅子)。仏教寺院の守護獣でもあり、口を開く「阿(あ)」の音を象徴する獅子。災いに立ち向かう闘志を授けます。

![h4]()

「者」は、“自らがその闘いを担う者”であるという覚悟を示す言霊です。内なる恐れや迷いを乗り越え、自己を確立する段階。守護神は馬頭明王。怒りの炎で煩悩を焼き尽くす明王であり、迅速な行動と勇猛心をもたらします。

![h4]()

「皆」は、個の力を統合して全体の力に変える象徴です。天地・神仏・人が調和することで、護りが完成に近づきます。守護神は不動明王。不動の心と断罪の剣で、あらゆる邪気を焼き尽くす存在。炎のような意志がここで結集します。

![h4]()

「陣」は、精神的な防衛線を築き、行動の秩序を整える言霊です。迷いの中にも静けさを保ち、冷静に対処する知恵を意味します。守護神は火天(アグニ)。浄化と変革の炎を司る神。災厄を焼き払い、内なる不純を燃やし尽くします。

![h4]()

「列」は、内と外の調和を整える段階。思考・感情・身体が一列に並び、迷いのない状態を示します。守護神は大日如来。宇宙そのものを象徴する根本仏であり、万物を照らす智慧と秩序の光を放ちます。

![h4]()

「在」は、結界が現実に存在することを宣言する言霊です。自らが中心に立ち、護りの力を確信する心を意味します。守護神は摩利支天。陽炎の女神で、姿を隠して災いを避ける守護をもたらします。見えぬ守りがここで定着します。

![h4]()

「前」は、完成した護りを前方に展開し、あらゆる邪気を遠ざける最終段階。行動と信念の結実を示します。守護神は文殊菩薩。智慧の象徴として、迷いを断ち正しい道へ導く役割を担います。光の剣をもって結界を閉じる最後の要です。

九字護身法は、言葉と手印を通じて「天地人の調和」を体現する行法です。それぞれの字に宿る守護神の力を意識して唱えることで、単なる呪文ではなく、心の中に堅固な結界を築く精神修養の道となります。

![h3]()

九字護身法を利用する目的としては、主に次の通りです。

- 邪霊・魔障から身を護る(護身・防御)

- 邪気や呪いを切り払う(祓い・調伏)

- 精神統一・集中力強化(瞑想・戦闘前)

- 戦勝祈願・成功祈念(武士や忍者の出陣前など)

このように、術の効力は幅広く、単なる呪術を超えた「心身の調整法」としての側面もあるんです。

単に信仰的なものにとどまらず、実際に身体を使って動作を行うことで精神を集中させる──つまり「動作によって心を制御する」型の瞑想法としての性質も持っているわけですね。

![h4]()

九字護身法の効果として特に有名なのが、忍者や修験者の伝承です。彼らは山岳修行や隠密行動の前に九字を切り、「この術を唱えると結界で身を隠せた」と語り伝えています。空中に四縦五横の格子を描く所作を通じて、外界との境を意識的に断ち、集中と静寂の状態に入ることが目的でした。つまり九字護身法とは、外敵を祓う術であると同時に、心を鎮める儀式的スイッチでもあったのです。

![h5]()

現代では、この九字護身法の型がメンタルトレーニングや呼吸法の一種として注目されています。九つの言葉と印のリズムを整えることで心拍が安定し、集中力が高まるという報告もあります。古来の術が、今では「動的瞑想」として受け継がれているとも言えるでしょう。

九字護身法の真価は、“邪を祓う力”だけでなく、“自分自身の心を整える力”にあるのです。

![h4]()

九字護身法の本質は、外界の邪を祓うよりも先に内なる乱れを鎮めることにあります。九字を唱えながら印を結び、空中に印を切る一連の動作は、まさに「動く瞑想」。術者が自らの中心に意識を集め、周囲の雑念を払うための修法です。

古い資料では、正しい心構えを持たずに行うと「逆に障りが出る」と警告されており、それだけこの術に精神的・信仰的な要素が深く結びついていたことがわかります。

九字護身法とは、心を正し、気を定め、己の念を清めるための“祈りの型”なのです。

![h4]()

道教の原典『抱朴子』では、この呪文が六甲秘祝と呼ばれ、山に入る際に唱える護身の祝文として記されています。そしてこの祝文は、北斗七星を司る星神と関係しており、「星の力を借りて災厄を防ぐ」術としても位置づけられていました。日本に伝わる過程でこの要素は陰陽道・修験道と融合し、九字護身法は天と人を結ぶ信仰的儀式へと発展していきます。

北斗信仰では、七つの星が寿命・運命・守護を司るとされており、術者はその星の気を体内に招き入れるイメージで九字を切ったと伝わります。

九字の響きは、星の力と術者の心を共鳴させる“天への祈り”でもあったのです。

九字護身法を実践する際、最も重要なのは「信念」です。どれだけ形式を整えても、心が乱れていれば術は働かない。逆に、真摯な祈りと集中があれば、九字は強力な守護の言葉となります。

この考え方は、道教の「気を修めて天と通ずる」という理念と、陰陽道の「心正しければ鬼神も避く」という教えの融合とも言えます。

![h3]()

九字護身法によって張られる結界は、永続的なバリアではなく、あくまで一時的な防御結界とされています。術を使ったあと放置してしまうと、場に残った呪力や意識のエネルギーが濁りとなって滞り、空間の「気」を乱してしまうことも。だからこそ、使い終わったらきちんと解除することが基本なんです。

![h4]()

結界は「張ること」よりも「解くこと」が大切だと言われます。結界を張る際には、気や意識を強く集中させるため、空間そのものに霊的な影響が残るからです。放置しておくと、時間の経過とともにその影響が歪み、不調や障りを引き起こす可能性もあります。

特に複数人で儀式を行った場合や、神社・山岳・祭壇などの神聖な場で使った後は、必ず解除を行うのが作法とされています。

結界とは“流すための器”であり、溜めっぱなしにするものではないのです。

![h4]()

結界を解いた後は、深呼吸をして体の緊張を緩めたり、場の空気を入れ替えることも重要です。線香を焚く、窓を開ける、水を流す──そうした小さな動作が残留する気の調整につながります。

術の力は「始まり」よりも「終わり方」で決まるというのが、陰陽道の基本的な考え方なのです。

![h3]()

九字護身法を使ったあとに欠かせないのが、上述した通り解除の儀式です。結界を張るというのは一種の「開く」行為。ですから、使い終えたら必ず「閉じる」動作を行い、空間と心を元の状態に戻してあげる必要があります。これを怠ると、残った気が場を乱したり、術者自身に“反作用”が及ぶこともあると伝えられています。

![h4]()

解除には、古くから伝わる専用の真言があり、いずれも場の気を収束させるための音として唱えられます。最も一般的なのが次の二つです。

- 解除呪文①:「おん・きり・きゃら・はら・はら・ふたらん・ばそつ・そわか」を3回唱える

- 解除呪文②:「おん・ば・さ・ら・ど・しゃ・こく」と唱えて指をパチンと鳴らす

- 唱える際は呼吸を整え、静かに意識を集中させることが大切

これらの呪文はサンスクリット語(梵語)をもとにしており、日本では修験道や陰陽道の流れの中で独自に発展しました。音の響きそのものに場を鎮める作用があると考えられています。

つまり解除とは、呪力を消すのではなく「静かに還す」ための儀式なのです。

![h4]()

解除の際は、唱えるだけでなく動作も合わせて行います。手印を結んだ順番でゆっくりとほどき、最後に両手を軽く下ろして呼吸を整える。場合によっては指をパチンと鳴らし、音で場を締めるのも効果的です。

この動作には、結界の流れを断つだけでなく、術者の意識を日常へと戻す役割があります。

解除の所作は「術を閉じる」だけでなく、「自分を解く」ためのプロセスでもあるのです。

五行要約

- 九字護身法は「臨・兵・闘・者…」の九字と手印で結界を張る護身術!

- 邪霊や呪いを防ぎ、精神集中や戦勝祈願にも活用された!

- 四縦五横で空中に格子を描くことで呪力が空間に作用する!

- 術後は解除呪文+手印解きで結界をしっかり収束させることが必要!

- 道教・密教の融合から生まれた、日本独自の護身結界術だった!

|

|

|