平安貴族の狩衣と直衣がベース──伝統美が息づく「陰陽師の服装」をわかりやすく解説!

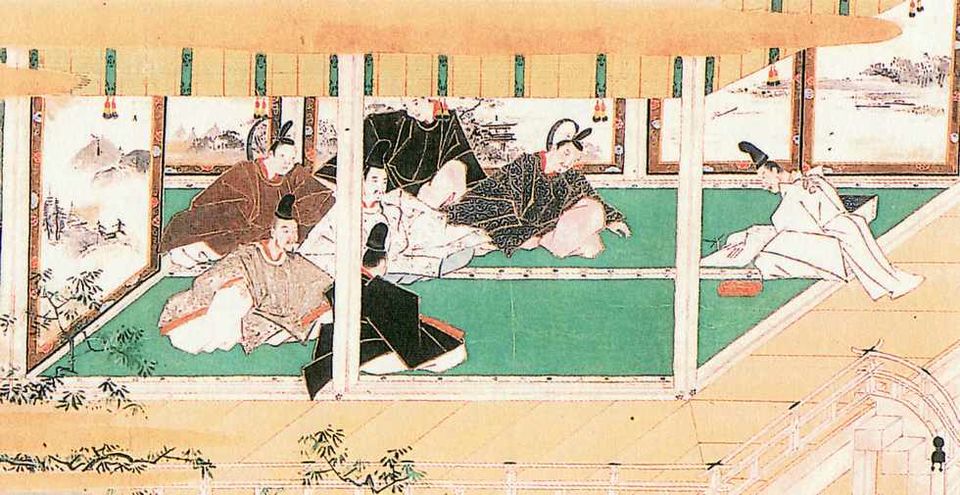

平安・江戸期の狩衣(かりぎぬ)図

「装束着用之図」より、狩衣を着用した人物の図解

出典:国立国会図書館/装束着用之図「狩衣」/パブリックドメインより

平安装束って「豪華で動きづらそう」って思いがちですが、陰陽師が着ていた服は、意外にも“動きやすさ重視”だったんですよ。しかも、その服装は平安貴族たちの日常着がベース!実はそこに、呪術や儀式のリアリティを支える工夫が詰まっていたんです。

このページでは、陰陽師が着用していた「狩衣」や「直衣」がどんな服で、どんな意味を持っていたのかを、平安の暮らしや装束文化を交えてわかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

![h3]()

狩衣(かりぎぬ)って、実はもともと「狩り」に行くときの服。だから袖がゆったりしてて、でも端は縫い合わされず、手が動かしやすい作りになっているんです。

つまり、陰陽師が現場で動きやすくするための装束としては、ぴったりだったわけですね。

![h3]()

平安装束:公家の直衣(のうし)

平安期以来、公家の日常装束として着用された直衣を再現した写真

出典:ウィキペディアコモンズ・パブリックドメイン(日本)より

直衣(のうし)は、もうちょっとフォーマル寄りの平安貴族の普段着。とはいえ狩衣よりも袖が筒状で、縫い合わせてあるから“きちんと感”があるんです。

- 高位貴族や公務員が朝廷でのちょっとした儀式に着用

- 安倍晴明の孫・博雅も、映画ではこの直衣をまとって登場

- 色柄によって身分や役職のニュアンスを出せる服だった

晴明のような高位の陰陽師が「動ける+品のある」服を選ぶなら、直衣も選択肢になったんですね。

![h3]()

普段の仕事だけじゃなく、神事や祈祷、宮中での儀式でも着るとなると、やっぱり見た目も重要。でも堅苦しすぎるのはNG。そこで活躍するのが狩衣や直衣の“中間感”なんです。

- 過剰に豪華な束帯(そくたい)ではなく、礼装の略式版としての狩衣

- 装飾の少ない浄衣は、「清め」の場にふさわしい

- 神職の装束ともリンクしていて、現代の神社の狩衣にもつながる

つまり、陰陽師の服って実用性・霊性・品格のバランスが超大事だったんです。

![h3]()

晴明の伝説では、なんと高野山の霊木から織った布=「樹木布(じゅもくふ)」で狩衣を作ったなんて話も残ってるんです。

- 自然由来の素材を使うことで、呪術の力を高める意味もあった

- 白は清浄を表し、神事に最適な色

- 模様の有無や刺繍の豪華さは身分や役割を示すシグナル

装束の素材や色選びにも、ちゃんと意味や祈りが込められていたんですね。

![h3]()

平安貴族の狩衣(かりぎぬ)を着用する神職

布を重ね着し、袖が部分的に開いた動きやすい狩衣姿(熱田神宮にて)

出典:Title『Kariginu』- Takunawan / CC BY-SA 3.0より

今でも神社の神職さんが狩衣を着てるの、見たことあるかもしれません。それこそが、陰陽師装束の名残なんです。

- 小祭や常装として神職が狩衣を着用

- 白無地の浄衣は清浄儀式に特化した装束

- 映画や舞台では直衣・狩衣スタイルで陰陽師を表現

つまり、現代の和装の中にも、まだまだ陰陽師のエッセンスが生きてるってことなんです!

五行要約

- 狩衣は動きやすくて儀式にも対応できる“万能装束”だった!

- 直衣は貴族らしい品を保った日常着で、陰陽師にも着用例あり!

- どちらの装束も格式と実用のバランスが重要視された!

- 色や素材にも呪術的・清浄的な意味が込められていた!

- 神職の服にも受け継がれるなど、現代まで影響が続いている!

|

|

|