宇宙の理を一枚に凝縮──陰と陽の調和を示す「陰陽師を象徴するマーク“太極図”の意味」をわかりやすく解説!

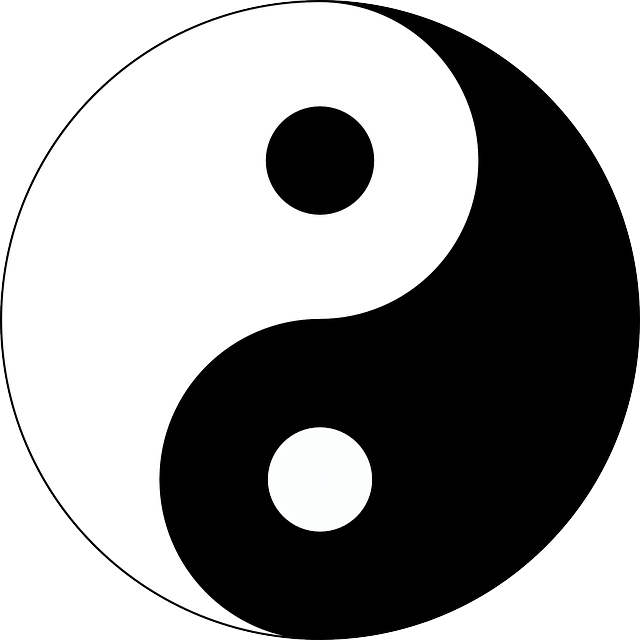

白黒の勾玉みたいなあのぐるぐる模様、見たことありますよね?そう、それが「太極図(たいきょくず)」。陰陽師と聞いてこのマークを思い浮かべる人も多いんじゃないでしょうか。実はこの図、見た目がシンプルなわりに、ものすごく深い意味が込められてるんです。

このページでは、陰陽師を象徴する「太極図」にはどんな意味があるのか、いろんな視点からわかりやすくかみ砕いて解説します!

|

|

|

![h3]()

太極図

まず押さえておきたいのは、太極図は陰陽思想を視覚的に表した図だということ。この思想は「この世のあらゆるものは陰(いん)と陽(よう)の性質に分けられるよ」って考え方なんです。以下はその一例です。

| 陰(いん) | 陽(よう) |

|---|---|

| 夜 | 昼 |

| 月 | 太陽 |

| 静 | 動 |

| 冷 | 熱 |

| 下 | 上 |

| 内 | 外 |

| 受動 | 能動 |

| 女性 | 男性 |

| 柔 | 剛 |

| 暗 | 明 |

| 地 | 天 |

| 物質 | 精神 |

| 水 | 火 |

| 秋・冬 | 春・夏 |

| 縮小 | 拡大 |

でも太極図がすごいのは、「ただ真っ二つに分かれてるだけじゃない」ところ。くるんとした黒白の形には、陰と陽が互いに流れ込みあい、循環していることが示されています。

![h3]()

一見ただのマークに見えても、太極図には実はものすごくたくさんの意味が込められてるんですよ。ただ陰と陽があるってだけじゃなくて、その関係性やバランス、動きまで含めて、あらゆる“自然の理(ことわり)”を表現しているんです。以下にそれぞれの意味をピックアップして、もう少しじっくり解説していきますね。

![h4]()

「陽が極まれば陰に転じ、陰が極まれば陽に転ずる」。この言葉、陰陽思想を語る上でのキーワードです。たとえば太陽が昇って昼が続くと、やがて夕方になって夜が来る。冬が深まればいずれ春が来て、季節は巡る。物事は一方向ではなく、必ず転換の瞬間が訪れるという、変化と循環のサイクルがここに込められているんですね。

![h4]()

光があるから影ができるし、静けさがあるから騒がしさを感じる。陰と陽って、そもそも対立してるように見えて、お互いを引き立て合う存在なんです。どっちか一方だけだと意味をなさないし、完全には成立しない。だから太極図でも、黒と白はピタッとくっついて一つの図になってるわけですね。

![h4]()

黒い部分と白い部分が、どっちもまったく同じ広さなのに気づきましたか?これ、偶然じゃなくて「調和がもっとも理想的な状態」というメッセージが込められているんです。どちらかに偏りすぎると、自然界も人間関係も不安定になる。だからこそ、太極図は「偏らず、両方をうまく保つ」ことの大切さを象徴してるんですね。

![h4]()

黒い部分にある白い点、そして白い部分にある黒い点。このちっちゃい丸も、実はとっても重要な意味を持ってるんです。「陰の中にも陽があり、陽の中にも陰がある」…つまり「この世に“完全な陰”も“完全な陽”も存在しない」ってこと。どんなに明るい場所にも影はあるし、どんなに冷たい空気の中にも温もりはある。そういう現実の複雑さを、一つの図で見せてくれてるんですね。

![h4]()

太極図をよ~く見ると、ただの白黒じゃなくて、なんとなく魚が泳いでるような動きがありますよね。これは「気」や「エネルギー」が流れて、形を変え続けていることを示しているんです。つまり「陰はずっと陰のまま、陽はずっと陽のまま」じゃなくて、お互いに形を変えて、移り変わっていく。この「動」の要素も、太極図の大事なポイントなんですよ。

![h4]()

白と黒が渦巻きながらくっついているように見えるのは、陰と陽がお互いを包み込み、時には飲み込むように絡み合っている様子を表しているから。これは「どちらか一方が勝つ世界」じゃなくて、「両方が拮抗しながら世界が成り立ってる」という考え方。支配や対立じゃなくて、共存と流動性が大切なんだよってことを、視覚的に伝えてくれてるんです。

つまりこの図、宇宙の真理を一枚の図で表現してると言ってもいいくらいの代物なんです。

![h3]()

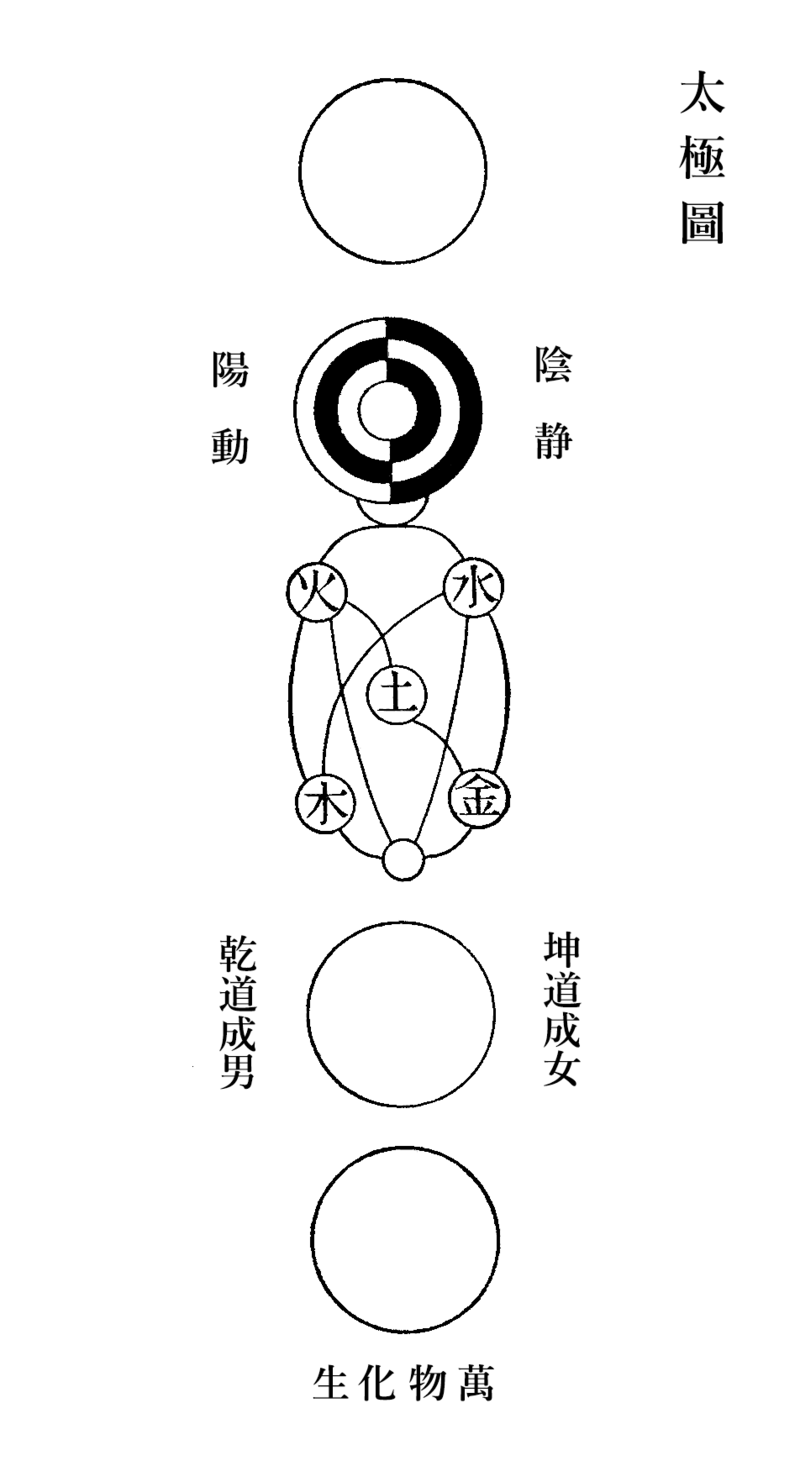

宋代・周敦頤による太極図の原型

太極から陰陽、四象、八卦が生成される過程を体系的に示した図で、宇宙生成の段階を五つの円層に分けて示している。

出典:Unknown author / Wikimedia Commons - Public domain

「太極(たいきょく)」という言葉自体にも深い意味があるんですよ。「極まってる」って感じがしますが、これは宇宙のはじまりの状態を意味します。つまり「まだ陰も陽も分かれてない、すべてが混ざり合った原初の状態」ってこと。

その太極から、まず陰と陽(=二極)が生まれて、そこから四象(ししょう)→八卦(はっけ)へと展開していく。これは宇宙の進化のプロセスなんです。

つまり太極図って、ただの陰陽師を象徴する図形じゃなくて「すべてのはじまり」を象徴する非常にスケールの大きいシンボルなんですね。

![h5]()

ちなみに上の図は、北宋の思想家・周敦頤(しゅう とんい)が著した『太極図説』(1070年)に基づく太極図のもう一歩深い展開図で、宇宙生成の段階を、以下のように五つの円層に分けて示しています。

![h4]()

万物生成以前の無の状態。円の最外側で、何も分かれていない混沌の極地です。

![h4]()

無極のうちに動と静が現れて陰陽を生む段階。ここがいわゆる陰陽二元論の始まり。

![h4]()

陰陽から五行(木・火・土・金・水)が展開し、さらに陰陽五行の相互関係が形成されるステージ。

![h4]()

天(乾)と地(坤)、男性と女性の調和が表れ、万物生成に向けた準備。

![h4]()

天地の調和によって「万物化生」、すなわち全てのものが生成され成長していく完成の段階

これら「五層」で、無極 → 太極(陰陽) → 五行 → 天地男女の和合 → 万物の生成という、宇宙生成プロセスを五段階で表している形なんです。単なる陰陽図では表しきれない、儒・道における宇宙観や生成の理(ことわり)を図示したものとして、とても重要なんですよ。

![h3]()

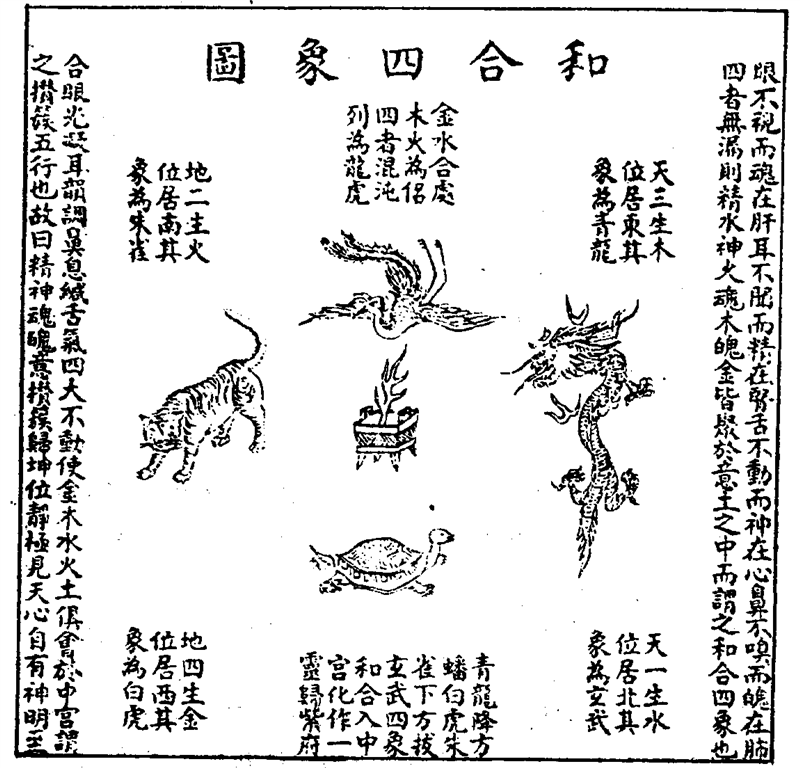

性命圭旨 和合四象圖

陰陽思想に基づき、太極から生じた両儀がさらに四象(四神)へと展開する様を示す図。陰陽調和の和合四象を視覚化している。

出典:尹真人 / Public domainより

じゃあなんで陰陽師のマークが太極図なのか?それは陰陽師の根本にある思想がまさに陰陽思想だからです。

陰陽道は「自然界のバランスや人の運命はすべて陰陽の調和で成り立ってる」という考えに基づいて、占いや暦作成、災厄除けなんかを行ってきたんですね。だから、陰陽の本質を象徴する太極図が、陰陽師のシンボルになったのは自然な流れだったんです。

![h3]()

太極図は魚っぽい見た目をしていることから、別名「陰陽魚図(いんようぎょず)」とも呼ばれてるんです。黒と白の渦巻くような形が、あたかも二匹の魚がくるくる泳いでいる姿に見えるませんか?

しかも、お互いの頭が相手の尾っぽに向かっていて、これは気の循環=命の循環を意味してると考えられてるんです。

そんなディープで壮大な意味が込められている図形なものですから、道教・風水・中医学などさまざまな東洋思想の場面でも使われています。これからも生命と宇宙のバランスの象徴として重宝されていくことでしょう。

五行要約

- 太極図は陰陽思想を視覚化した図で、黒白のバランスが重要!

- 黒=陰、白=陽で、両者は対立しつつも補い合う関係!

- 図中の白点・黒点は「陰中陽・陽中陰」の真理を示す!

- 太極は宇宙のはじまりの状態で、そこから陰陽が生まれる!

- 太極図は陰陽師の思想と世界観を象徴するシンボルだった!

|

|

|