陰陽道から紐解く──禁忌と祓いの思想に根ざした「日本文化の“タブー”」をわかりやすく解説!

「やっちゃダメ!」と昔から言われてきた風習の数々。実はその多くが、古代日本に根づいた陰陽道の考え方に由来しているってご存知ですか?

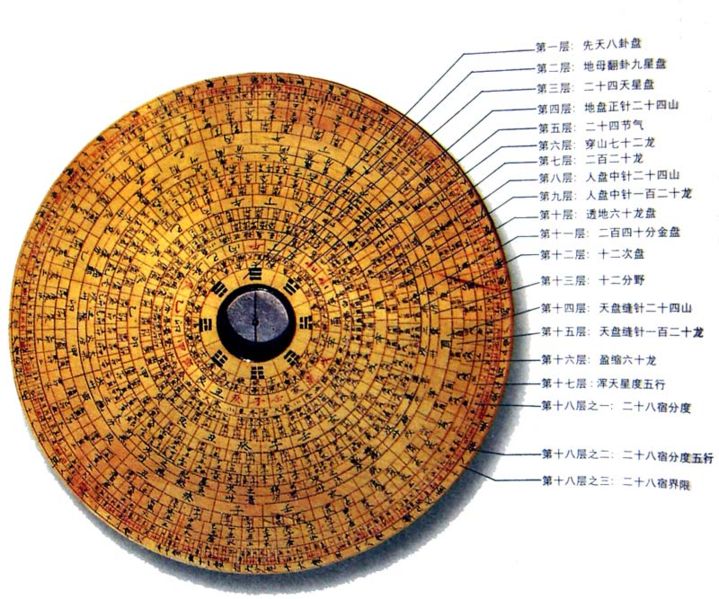

陰陽道は、天文・方位・時間・言葉に「吉」と「凶」を見出し、それに基づいたタブー(禁忌)を社会全体に浸透させてきた知恵の体系。このページでは、そんな陰陽道に起源を持つ「タブーな風習」をまとめてご紹介します!

|

|

|

![h3]()

「家の北東にトイレを置いちゃダメ!」って聞いたことありませんか? これ、まさに鬼門(きもん)タブーの名残です。

鬼門=北東、裏鬼門=南西は、魔が出入りする凶の方角とされ、古代から特別な意味を持っていました。

- 玄関・水回り・仏壇などは配置NG

- 鬼門方位に「桃の木」「猿の像」で結界を張る

- 京都御所や江戸城では、鬼門に延暦寺・寛永寺などを配置して封じ込め!

現代の家相や風水的設計にも、このタブーはしっかり息づいています。

![h3]()

「今日は北に行かない方がいいかも……」そんなとき使われたのが方違え(かたたがえ)という風習。

陰陽師がその日その時の凶神(天一神・金神など)の位置を占い、悪い方角に直接向かうことを避けるために、一度別方向に泊まってから目的地へ向かうというスタイルです。

- 旅行・出張・お参り前に「吉方位」をチェック!

- 長期の方違えでは「45日間連続方位回避」も実施

- 今でも方除け神社に参拝する習慣として残存

これぞ、移動にまつわる最強のタブー回避術!

![h3]()

「仏滅に結婚式はダメ!」など、日取りにまつわる言葉のタブーも陰陽道の影響。

とくに「赤口(しゃっこう)」は凶日の代名詞。午前・午後ともに不吉とされ、特に礼儀ごとや裁判、商談などは避けられていました。

また、儀式や祝いの席では以下のような忌み言葉がタブーとされます。

- 「切れる」「終わる」「別れる」→ 婚礼ではNG

- 「重ね重ね」「再三」→ お葬式では不吉とされる

言葉にも“気”があると考える、まさに言霊(ことだま)の思想ですね。

![h3]()

一部の祭りや物忌み期間中には、行動自体がタブーになることも。

陰陽道では、以下の六つの要素を「禁忌(きんき)」としました。

- 喪(死に触れること)

- 病(病人との接触)

- 刑罰(争いや怒り)

- 穢れ(血・出産など)

- 音楽(浮かれ騒ぎ)

- 肉食(動物の命をいただくこと)

これらは気を乱す行為とされ、神事の前後や忌中などでは特に避けられていました。

![h3]()

タブーといえば……やっぱり丑の刻参り!

深夜1~3時、いちばん陰が強まる時間帯に行う呪術行為で、藁人形に憎い相手の名前を書いて神木に五寸釘を打ち込むという恐ろしい風習。

陰陽道では、この時間帯に行う呪詛は特に強力かつ危険とされており、実際に実行すること自体がタブー視されていました。

でも、その反面、強い願いや怨念が「神に届く時間」とも考えられていたんです……。

五行要約

- 鬼門・裏鬼門は最凶の方位で、家相や都市設計でも避けられた!

- 方違えは凶方位を避けるために前夜に別方向へ移動する風習!

- 赤口など日取りのタブーや、言葉の“言霊”も重要視された!

- 六色禁忌として、喪・病・音楽・肉食なども制限された!

- 丑の刻参りは陰の極みの時間に行う、最も恐れられた呪詛タブー!

|

|

|