静かに秩序を整える土の守護者──安定と礼節を司る「十二天将・太常(たいじょう)」をわかりやすく解説!

十二天将の中でも、華やかな武力や呪殺とはちょっと違う、“静かなる力”を持つのが太常(たいじょう)です。

式神バトルのイメージとは少し離れた、でも実はとっても重要な存在なんです。「官職」「儀式」「農耕」……一見地味なテーマですが、太常はこれらをしっかりと支えてくれる秩序の神将。このページでは、そんな太常の力と方位の意味について、わかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

![h3]()

太常は十二天将の後四に位置し、五行では「土」、十二支は未、十干は己(つちのと)に対応する吉神。象徴する季節は土用──つまり四季の切り替わりの時期に、その力を発揮します。

方位は南西。風水や六壬式盤では、権威の安定・地位の確立など、「しっかりとした土台づくり」を担う方角とされます。

この安定したエネルギーは、「基礎を整える」「上下の礼を保つ」ことに最適で、まさに穏やかなる後ろ盾といえるでしょう。

![h3]()

太常の名前は、古代中国に実在した官職「太常卿(たいじょうけい)」に由来します。この官職は国家儀礼を司る重鎮で、宗廟祭祀や冠婚葬祭の儀式、礼制の管理を任されていました。

六壬の体系では、この太常を神格化し、礼・制度・秩序を象徴する神将として組み込んだのがはじまりとされています。

また、太常は「四時の善神」とも呼ばれ、季節の節目ごとの穏やかな気候と秩序を守る存在とされてきました。

![h3]()

太常が持つ力の主なキーワードは以下の通り。

- 冠帯・衣服・文書──社会秩序の象徴

- 昇進・栄転──地位向上や格付け

- 礼制・儀式──伝統や形式の維持

- 農耕・五穀・酒──自然の恵みと平穏の管理

地味だけど欠かせない存在。太常がいることで、世の中がきちんと“まわる”んです。

![h3]()

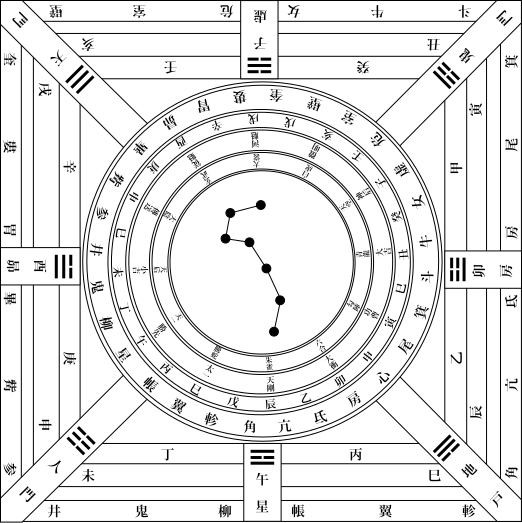

六壬式盤

六壬神課の式盤を示す図で、天乙貴人から天空までの十二天将が配される。太常は秩序や礼を司る星官として解釈され、盤上の位置と運行で占断に用いられる。

出典:『Chokuban』-Photo by Wikiwikiyarou/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

六壬式盤における太常の位置は南西。この方角が意味するのは「後援」「蓄積」「制度」といった“安定の力”。

風水では、太常が南西に巡る日は儀式・礼典・公的な手続きに吉とされ、特に以下のような行動に効果があります。

- 就職・昇進の祈願(格が問われるシーンに強い)

- 冠婚葬祭の式典(儀礼的整いをもたらす)

- 土地購入・開墾(土を司る神将ならでは)

また、「穀粟之神」とされることから、農業・飲食・酒造にも恩恵ありとされます。

![h3]()

太常が属する五行の「土」は、安定・信頼・育成の象徴。土用の期間や季節の変わり目に力を発揮し、「場を整える」エネルギーに満ちています。

陰陽の性質としては陰。これは「控えめ・裏方・補佐役」といった静的な作用を示し、太常の「支える力」「整える力」としっくり重なります。

つまり太常は、表に出ないけど大事な調整役。混乱の中に秩序をもたらし、風水でも非常に重要な神将なんです。

五行要約

- 太常は十二天将の吉神で、五行は「土」、南西方位を司る!

- 「冠帯衣服」=地位や礼節を意味し、秩序の神格とされる!

- 式盤では儀式・昇進・官職の成功に関わる方位として活用される!

- 農耕や自然の恵みとも結びつき、穏やかな気候と豊穣をもたらす!

- 現代では儀式官や支援役キャラとして登場し、味方の力を底上げする存在となる!

|

|

|