天と地を読み解く者の称号──職能から生まれた言葉「陰陽師」の語源を別名も併せわかりやすく解説!

「陰陽師(おんみょうじ)」という言葉、なんとなく“かっこいい”とか“神秘的”な響きがありますよね。でも実は、この言葉、ものすごくきっちりとした職業名なんです。そして、実は他にも「別名」や「呼び名のバリエーション」がいろいろあったって知ってましたか?

このページではそんな「陰陽師」という語の由来や読み方の違い、そしてあまり知られていない“別名”たちを紹介していきます!

|

|

|

![h3]()

まず、語源そのものからいきましょう!

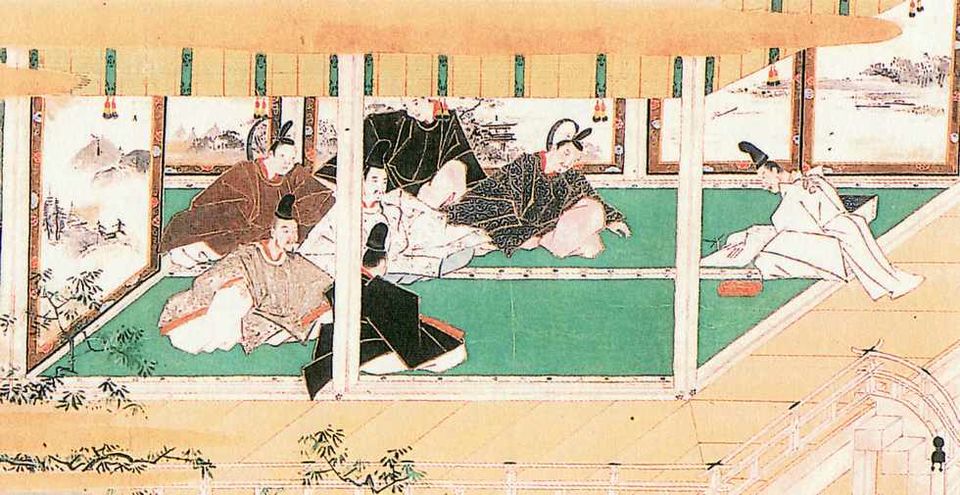

「陰陽師」とは、陰陽寮(おんみょうりょう)に所属していた技術官のこと。つまり、「陰陽道を学んだ専門職の人」という意味で、日本の律令制の中で正式に定められた官職名だったんです。

ちなみに「陰陽道(おんみょうどう)」というのは、天文・暦・方位・地相・祭祀などを含んだ複合的な学問体系。その道に通じた者を「陰陽師」と呼んだわけですね。

![h3]()

現代では「おんみょうじ」と読むのが一般的ですが、昔は「おんようじ」という読み方も普通に使われていました。

これは、「陽」の漢字の音読みが「よう」か「みょう」のどちらかになるからなんです。どっちが正しいというよりも、時代や文脈で使い分けられてきたって感じですね。

たとえば、古い資料では「おんようじ」と表記されていたり、詩文では「みょうじ」の方が音の響きとして好まれたりします。

![h3]()

日本の「陰陽師」にあたる存在は、中国語圏では方士(ほうし)、方術士、あるいは術数家などと呼ばれていました。

これらは全部、「術(すべ)」に通じた人=占いや天文・風水・まじないを行う専門家を指す言葉。

つまり、中国ではこういう人たちを総称して「方士」と呼んでいたのに対し、日本では制度化された職名として「陰陽師」という呼び名が根付いたわけですね。

![h3]()

陰陽師が使っていた術には、独特な名称もいっぱいあります。そして、それがそのまま呼び名になっていたりもするんです!

- 式神(しきがみ):召喚される霊的存在。古くは「式の神」「式鬼(しき)」とも書かれた

- 九字(くじ):呪文のような言葉で、蘆屋道満の名に由来し「ドーマン」とも呼ばれた

- 五芒星(ごぼうせい):晴明の家紋にもなった星形マークで、これは「セーマン」とも呼ばれる

これらの呼称は、陰陽師の道具や術式に関係した言葉ですが、ときには人物そのものの“通称”や“符号”のように使われることもあったんですよ。

![h3]()

近年、中国などではNetEaseのゲーム『陰陽師(YinYangShi)※』が人気になったことで、現代っ子たちには「陰陽師=ファンタジーの呪術使い」みたいなイメージが定着しちゃってるかもしれません。

でも、本来の語源からすれば、「陰陽師」は国家に仕える技術官であって、いわゆる“魔法使い”じゃなかったんです。

つまり、ゲームや漫画での「陰陽師像」は、実際の意味とはズレてきてるんです!それだけに、本来の語源や別名を知っておくと、陰陽師文化をもっと深く楽しめると思いますよ。

※『陰陽師(YinYangShi)』

中国のNetEaseが開発したスマホ向けRPG。平安時代の京都を舞台に、安倍晴明などの陰陽師が妖怪と戦う物語を描く。美麗なグラフィックと和風ファンタジーの世界観で人気を集め、海外展開も進む。

五行要約

- 「陰陽師」は陰陽寮の技術官を表す正式な官職名だった!

- 読み方には「おんみょうじ」と「おんようじ」の両方がある!

- 中国では「方士」「術数家」などの別称が使われていた!

- 「式鬼」「ドーマン」「セーマン」など術由来の異名も存在!

- 現代の“陰陽師”は語源とは違った文化的イメージで親しまれている!

|

|

|