呪術の核心は指先に宿る──秘められた動作を読み解く「陰陽道における“手印”の意味と種類」

手印(しゅいん)・・・つまり手で印を結ぶことを指しますが、陰陽道では呪術の核心といえます。手印は、ただの形ではなく、霊力を引き寄せたり制御したりするための“動作による術式”。陰陽師たちはこの「手のサイン」で、星神を呼び出したり、邪霊を封じたりしていたんですよ。

そして手印は、陰陽師にとって言葉よりも先に働く術とも言われます。唱える呪文が「声」なら、印を結ぶことは「形」の魔力。つまり、声と形の両輪で霊的な波動を起こすんです。

陰陽師が印を結ぶ瞬間、それは“見えない世界への合図”でもあるんですね。以下では、そんな手印の特徴について、種類別に詳しく掘り下げていきますよ!

|

|

|

![h3]()

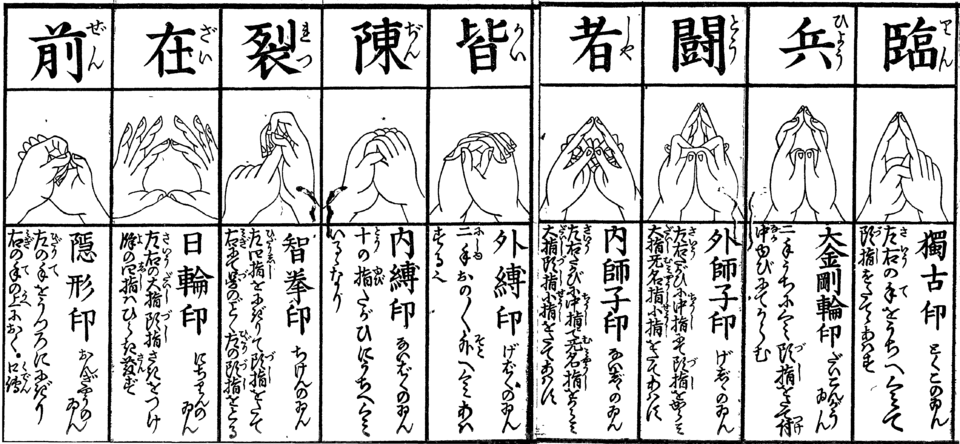

九字護身法の図版(九字切りの資料)

陰陽師の護身や結界で用いられる九つの字と手印を示した資料。祈祷の作法を図解している。

出典:『Kuji-kiri』-Photo by Hakubundo Shozaemon/Wikimedia Commons Public domain

もっとも有名な手印といえば、やっぱりコレ!

「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前」という九つの呪文に合わせて、九種類の印を順に結んでいく作法です。古くは中国・道教の秘儀として伝わり、日本では修験道や陰陽道の儀式の中で発展しました。九字護身法は、災いや邪気を祓うための修法であり、心身を清め、守りを固めるための“精神統一の型”でもあります。

![h5]()

「九字」は道教文献『抱朴子』にその原型が見られ、「臨兵鬥者 皆陣列前行 凡九字 常當密祝之」と記されています。これは「常に密かにこの九字を唱えれば、すべての災いを退けられる」という意味。修験者たちはこの教えを取り入れ、密教の印契と融合させて「九字護身法」として体系化しました。九という数そのものが「極」「完全」を表す聖数とされ、九字は霊力の極点を象徴します。

![h5]()

九字護身法には、呪文とともに九つの印を結ぶ「印契法」と、手刀で空間に格子を描く「九字切り」の二つの形があります。前者は密教の印をもとに心の中の邪気を祓い、後者は結界を張ることで外からの災いを防ぐ技です。印の順序と意味は流派によって異なりますが、一般的には次のように伝わっています。

- 持鈷印(臨):霊力を集中させる

- 大金剛輪印(兵):武の加護を呼ぶ

- 外獅子印(闘)/内獅子印(者):戦いや自制の象徴

- 外縛印(皆)/内縛印(陣):結界の縛りを形成

- 智拳印(列):智慧と霊的判断力を得る

- 日輪印(在):太陽の力を借りる

- 宝瓶印(前):隠形・霊的遮断を象徴

この九印を通じて、言霊・印契・動作の三要素が一体となり、強力な護身結界を形成すると考えられています。

![h5]()

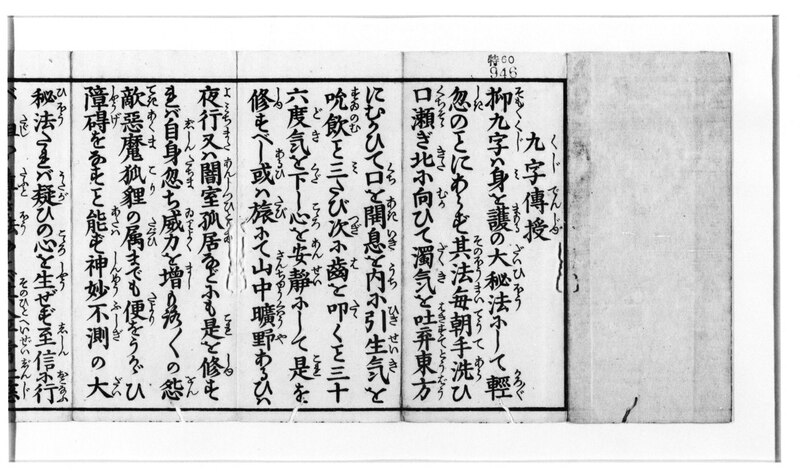

九字護身法関連の史料

「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前」の九字と刀印の切り結びを示す古書

出典:『九字護身法』-Photo by National Diet Library/Wikimedia Commons Public domainより

陰陽道では、九字護身法は破邪・調気・護身のための基本儀式と位置づけられています。安倍晴明や賀茂氏の伝承にも登場し、外法から身を守る秘技として扱われました。戦国時代には武将たちが戦に臨む前に「九字を切る」ことで、心を静め、勝利を祈願したといいます。

現代では、九字護身法は単なる呪法ではなく、心を整え、自分自身を守る“セルフケアの作法”として見直されています。

![h3]()

手印には、両手で形を作るだけでなく、「空間に印を切る」という動作的な作法もあります。その代表が五芒星(晴明紋)と四縦五横(切紙九字)です。どちらも見た目の象徴性が強く、古くから結界や破邪のために用いられてきました。

![h4]()

五芒星は、五つの頂点を持つ星型の図形で、西洋ではペンタグラム、日本では晴明桔梗として知られています。安倍晴明が用いたと伝えられる「晴明紋」は、まさにこの五芒星の形。五行(木・火・土・金・水)の相克関係を表し、陰陽の調和を可視化した図形なんです。つまり、五芒星とは“天地をつなぐ護りの図”なのです。

この形は、星そのものが持つ対称性から宇宙の秩序を象徴するとされ、同時に人の身体(頭・両手・両足)を表すとも言われています。つまり人間そのものが「小宇宙」であるという考え方と通じるわけです。晴明神社の社紋「晴明桔梗」はこの思想を受け継ぎ、桔梗の花の形に意匠化されています。

![h4]()

一方、「空中に印を切る」儀式として伝わるのが剣印や切紙九字です。刀印を結び、手刀のようにして空間に四縦五横の格子(の形)を描くことで、見えない結界を作ります。これは九字護身法の動作に通じるもので、縦線は天から地への力、横線は人と人の間の秩序を象徴します。

儀式のあとには、結界を解くための所作や呪文が行われることもあり、単なる模様ではなく意識と動作が一体化した修法とされています。古代の修験者や陰陽師は、敵意や邪気を断つためにこの剣印を用い、「切る」「払う」という行為そのものに霊的な意味を込めていました。

陰陽道では、五芒星と剣印の法は空間の浄化と境界の明示を目的としています。五芒星が“形の結界”であるのに対し、剣印は“動作の結界”。静と動の両方を組み合わせることで、内外の気を整え、悪しきものの侵入を防ぐと考えられています。

現代でも、五芒星は魔除けやお守りの意匠として広く使われ、心を守る象徴として生き続けています。

![h3]()

真武大帝と八卦・北斗・符図

道教の守護神を中心に、八卦と北斗、護符が配された図像。

道士の印契(手印)と結界観を象徴するモチーフとして理解されてきた。

出典:『八卦、北斗七星、護符を持つ真武』-Photo by Art Institute of Chicago/Wikimedia Commons Public domain

中国の道教には、指や手の形で神々の名や力を表す手決(しゅけつ)という体系があります。これは単なるジェスチャーではなく、神との契約を結ぶ所作とされ──

- 言葉(呪)

- 動作(決)

- 意識(三者の合一)

──によって力を発動させる重要な儀式です。日本の陰陽道にもこの思想が伝わり、「印契」や「印箇」として受け継がれました。

![h5]()

手決は、古代中国の山岳信仰や雷霊信仰を基盤に発達しました。指を組み合わせて天地を結び、神を呼ぶ所作は、もともと修道者の祈祷法でしたが、道教の中で体系化され、やがて医療・天文・祓禊などにも応用されます。つまり手決とは、「手で宇宙の秩序を再現する」ための霊的技法なのです。

その数は多岐にわたり、神格や目的ごとに細分化されています。以下は代表的なものです。

- 王天君決:病気除けや邪祓いに使われる。道教の神・王天君を呼び、悪気を祓う決印。

- 陽雷決・陰雷決:雷神を呼び、天候を制御するための印。山岳儀礼や雷法の一部として伝わる。

- 招星決:星霊(宿曜神)を召喚する決印。天文祭祀や暦術と深く関わる。

- 追魂決・驅病決:悪霊や病の霊を追い払うための祈祷に用いられる。

これらの印は、神名を唱えながら手を結び、特定の動作や呼吸を合わせて実践します。形そのものが神の象徴であり、「手は神を描く筆」とも言われました。

![h5]()

日本においては、平安期の陰陽師たちがこの手決を取り入れ、印契(いんげい)として再構築しました。たとえば九字護身法や剣印、結界法などにも、道教の手決の流れが色濃く見られます。安倍晴明や賀茂保憲らが使ったとされる印法の多くは、こうした道教的発想の延長線上にあったのです。

手決は、形だけの儀式ではなく、意識と祈りを結び合わせて“目に見えない世界と交わる”ための技でした。

![h3]()

大日如来坐像(智拳印)

密教の代表的な印契「智拳印」を示す大日如来像。印相の体系は、陰陽道の護符や修法の所作解釈に取り入れられた。

出典:『大日如来坐像-Dainichi Nyorai MET』-Photo by Metropolitan Museum of Art/Wikimedia Commons CC0

奈良~平安時代、日本では密教(真言宗・天台宗)が大流行しました。仏の智慧と力を身体で体現するこの教えは、やがて陰陽道にも大きな影響を与えます。陰陽師たちは、道教の「手決」に加えて、密教が伝える印契(いんげい)──つまり、手の形によって神仏と通じる技法──を積極的に取り入れたのです。

![h5]()

印契とは、手や指の形を通して仏や明王と一体化するための儀礼的な手印です。真言(呪文)を唱えながら印を結ぶことで、身・口・意の三密(行為・言葉・心)を統合し、仏の世界と波長を合わせるという考え方に基づいています。つまり、印契は「神仏と交わるための手の言葉」なのです。

![h5]()

密教では無数の印契が存在しますが、その中でも陰陽道と関わりの深いものが次の三つです。

- 智拳印:大日如来の智慧を象徴する印。右手で左手の指を握り、無明を打ち破る力を得る。

- 日輪印:太陽を象徴する円を両手で作り、光明と活力を取り込む。

- 金剛合掌・虚空蔵印:記憶力や学問の向上を祈る印。学僧や修験者に広く用いられた。

これらは単なる形ではなく、意識の集中と観想を伴うことで力を発揮します。手の動きと心の状態が一致したとき、そこに神仏の力が宿るとされました。

![h5]()

こうした印契の概念は、九字護身法や剣印、結界法など、後の陰陽道の儀式に深く溶け込んでいきます。たとえば智拳印や日輪印は、陰陽師の護身法にも登場し、破邪・調気の技として発展しました。密教の印契は、陰陽道に“神仏との交感”という新しい視点をもたらしたのです。

![h3]()

陰陽道の世界では、手の印だけでなく呪文・動作を組み合わせた実践的な修法が多く伝わっています。これらは単なる護符の作法ではなく、身体の動き・言葉・意識を同時に使って「見えない力」を制御するための技術。いわば、陰陽師たちが“現場で使う”ために編み出した結界・調伏系の複合印です。

![h4]()

剣印は、両手または片手の指先を立てて刀を模し、空中を斬るように動かす印。邪気や怨霊を断ち切る象徴的な動作で、儀式の際に最も多く用いられました。

一方で破邪印は、悪しきものを「封じる」ことを目的とした印。空間に四縦五横の格子を描く動作(いわゆる九字切り)と組み合わせることで、見えない結界を張る力を発揮します。

この二つの印は、陰陽師にとって“攻め”と“守り”の両輪だったとも言われています。

![h4]()

急急如律令印は、「早々に命を実行せよ」という意味の呪文「急急如律令」とともに結ばれる短印。即座に命令を発動させ、状況を変えるための迅速な法として知られています。

また、修羅印や還虚印のような高等印は、より高度な術法に使われ、修羅印は戦いや霊的衝突の場面で、還虚印は霊を原初の状態(虚)へ戻す儀式に用いられたと伝わります。これらは修験的な修法とも結びついており、深い精神統一が必要とされる印でした。

これらの複合印に共通しているのは、動きと呪文、意識が一体になっている点です。空中を切る、手刀を振る、結界を描くといった所作は、単なる演出ではなく、身体を通して霊的世界に働きかける動作とされました。つまり、印・呪・動作の三要素を合わせることで、術は完成するのです。

五行要約

- 手印は霊力を動かす「手の呪文」みたいな存在だった!

- 九字護身法では、9種類の印を順に結んで護身する!

- 五芒星印や剣印で、空間に結界を張ることもできた!

- 道教の掐诀では、神格ごとの指印で目的別に呪術を発動!

- 密教印契と融合して、印の種類はどんどん進化していった!

|

|

|