春風のように縁を結ぶ──人と人をつなぐ吉神「十二天将・六合(りくごう)」をわかりやすく解説!

十二天将の中で、もっとも“つなぐ力”に秀でた存在──それが六合(りくごう)です。

恋愛、友情、仕事、家庭……あらゆる人間関係の中で「うまくいかないな」と思ったとき、そっと背中を押してくれるのがこの吉神。東の方角に宿り、春の木気を背負って、縁を結び、対立をなだめ、話し合いをスムーズに導く調整役として働きます。

このページでは、そんな六合の神格・役割・占術での活用法について、陰陽道の視点からじっくり解説していきます!

|

|

|

![h3]()

十二天将のなかでも、最も“人間関係”に特化した吉将──それが六合(りくごう)です。

六合は、陰陽道や六壬神課といった占術において調和・和合・交際を司る存在とされ、主に東方・卯・木の属性を持つとされます。「前三」の一柱として古くから重んじられ、縁を結ぶ神、あるいは関係性を修復する仲介役として、あらゆる人間模様に光をもたらしてきました。

また、陰陽道における十二天将は方位に対応し、六合は春の東方──つまりはじまりや成長の象徴でもあるのです。

![h3]()

六合の起源をたどると、中国の『六壬大全』や『占事略決』などにその姿が記されています。古典によると、六合は「雷部中雨師」や「光祿大夫」という神格で語られることもあり、春三月に旺じる東方の木神として位置づけられます。

また、道教や民間信仰の影響を受けた表現では、六合は人と人とを結びつける媒介神と見なされ、婚姻や契約などの儀式において重要な役割を果たしてきました。こうした伝承は、日本の陰陽道にも受け継がれ、十二天将のなかでも特に「縁をつなぐ存在」として信仰されているんです。

![h3]()

六合の能力は、主に陰私・和合・交際に関する事象と結びついています。

「陰私」とは、表には出ないけれど重要な人間関係や内面の感情を指し、これらが調和・交際・良縁へと導かれるときに、六合の力が働くとされるのです。

そのため、

- 恋愛成就や婚姻の成立

- 友情や信頼関係の再構築

- 仕事や商談における合意形成

といった「人と人とのつながり」がテーマの場面では、六合の象徴を取り入れることで運気が高まると信じられてきました。

![h3]()

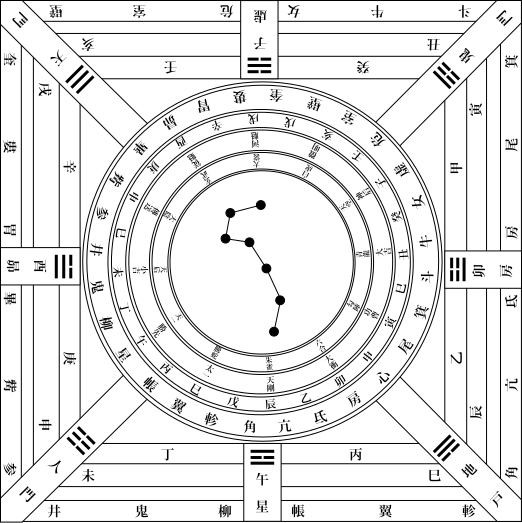

六合が配された六壬式盤

六壬神課で用いる式盤の基本図。六合は和合・調和を象意とし、他の天将との位置関係で吉凶や成否を読むときの要となる。

出典:『Chokuban』-Photo by Wikiwikiyarou/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

六合は東方を守護する天将です。

東は五行で木にあたり、季節でいえば春、時間帯では朝──つまり「物事の始まり」を意味する象徴的な方角です。

六合がこの東を守るということは、まさに関係のスタート地点に調和と良縁をもたらすということ。式神としても、東方に配置されることで新しい関係の芽吹きを守る役目を果たします。

また、六壬式盤においても六合が東に現れるときは人間関係に吉兆ありとされ、特に婚姻・和解・契約ごとにおいて吉相とされます。

![h3]()

陰陽五行説に照らせば、六合は木行に属し、「木=成長・発展・柔軟性・つながり」の象意を体現する存在です。

五行の相生関係において、木は火を生みます。これは感情や情熱(火)を育てる力としても解釈でき、六合が恋愛や友情といった“情の世界”で力を発揮する理由でもあります。

また、陰陽の視点でいえば、六合は陰と陰、陽と陽、陰陽をなだらかに結びつける中庸のエネルギーを持ちます。だからこそ、衝突の仲裁役や、すれ違った縁の再接続など、複雑な関係性の再構築に効果を発揮するのです。

五行要約

- 六合は木の属性を持つ吉神で、春・東方・卯を司る!

- 陰陽五行では「調和・つながり・縁の創出」を象徴する木行のエネルギー!

- 婚姻・交際・商談など、関係性の調整に長けた神将!

- 式神としては東に配置され、結界や護符に活用される!

- 人と人、事と事をつなぐ“橋渡しの神”として重宝された!

|

|

|