陰陽師の活躍から江戸時代の歴史と特徴を探る

陰陽師(おんみょうじ)と聞くと、平安の宮廷や戦国の戦場がイメージされがちですが、実は江戸時代こそが“最盛期”だったって知ってましたか?

この時代、陰陽師は呪術の世界から天文・地相の専門家へと進化し、「社会を動かす技術者」として国家と民間の双方でフル稼働していたんです!

それでは、江戸の世で陰陽師がどんなふうに活躍していたのか、じっくり探っていきましょう。

|

|

|

![h3]()

江戸時代の陰陽師を語るうえで外せないのが土御門家(つちみかどけ)。

あの安倍晴明の子孫で、江戸幕府により陰陽道の宗家として認定されました。

もともとは豊臣時代にちょっとした配流事件もあったんですが、徳川家康に仕えて信頼を回復。その後は暦法・風水・地相術などを専門に行う「国家の技術顧問」的な役割を果たしていきます。

![h3]()

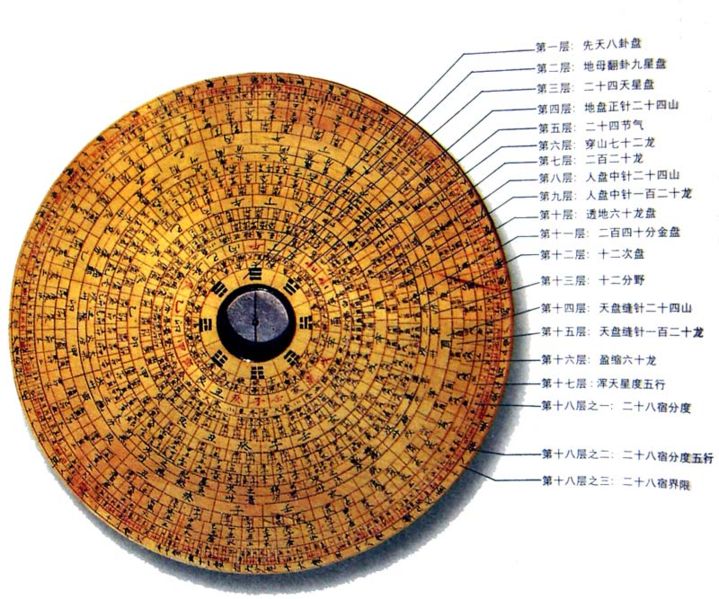

この時代、陰陽師は「呪文で霊を封じる!」っていうより、むしろ暦や天文のプロフェッショナルへと変貌していきます。

暦の改訂で有名な渋川晴海が貞享暦を作ったときも、土御門家の泰福(やすとみ)が技術指導を行っていました。

要するに、「占い」というより天文学者・暦学者。データと星の動きをもとに、かなり本格的な仕事をしてたんです。

![h3]()

江戸時代の陰陽師の収入源の柱は暦の印刷・配布でした。

全国で配られた暦には、節気・日取り・方位の吉凶が細かく記載されていて、農村でも都市でも生活のバイブルになってたんですよ。

それだけじゃなく、家の間取り・墓地の位置・街道の敷設にも、陰陽師が関与。風水や地相術が住宅・都市づくりの一部になっていたのは、江戸時代ならではの現象です。

![h3]()

土御門家のような“幕府公認”の陰陽師がいる一方で、民間では地方陰陽師やその末裔たちが、祈祷・占術を行って暮らしていました。

ただし、そうした人々は一部で被差別的な扱いを受けることもあって、限られた職業集団として地域社会の中に位置づけられていました。

それでも、神道・仏教・道教と融合した信仰文化のなかで、庶民の不安や願いに応える存在だったのは間違いありません。

![h3]()

江戸時代には、陰陽師の規律・役割・技術がきっちり記された文書や掟書も多く残されていて、「もっとも組織化された時代」と言われています。

幕末まで、陰陽師は公儀の制度の中で活躍し続け、やがて明治維新で天社神道廃止令が出されるまでは、その制度的地位を保ちました。

でも、知識や技術は民間へと継承され、いまも暦注・風習・占術のなかに生き続けているんです。

五行要約

- 江戸幕府が土御門家を陰陽道の宗家として正式認定!

- 呪術から天文・暦・風水へと役割がシフト!

- 全国の暦配布と地相判断で、生活に深く根づく存在に!

- “幕府の技術官僚”と“民間の祈祷師”という二重構造が成立!

- 江戸時代は陰陽師が最も活躍・制度化された黄金期だった!

|

|

|