陰陽道から紐解く──庶民に根づいた吉凶信仰と暮らしの知恵の「江戸時代の文化と価値観」をわかりやすく解説!

江戸時代といえば、「武士の時代」「町人文化」ってイメージが強いですが、実は陰陽道もずっと現役で活躍してたんです!

それも、ちょっとした流行とかじゃなくて、暮らし・制度・信仰に深く入り込んでたくらい、がっつり定着してたんですよ。

このページでは、そんな江戸時代における陰陽道の役割と、そこから見える当時の文化や価値観をわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

![h3]()

江戸時代の陰陽界のドンといえば土御門家!

あの安倍晴明の子孫とされる家系で、陰陽道の最高機関として幕府にも朝廷にも重用されてました。

免許制度を通じて全国の陰陽師を統括してたんですが、その活動はほんと幅広くて、

- 天皇の即位や将軍宣下など国家儀礼の実施

- 大名や武士の祈祷・方除け

- 民間の家相・厄除け・病気平癒の相談

国家から庶民までカバーする、文字通り全階層に通じる陰陽道だったんですね。

![h3]()

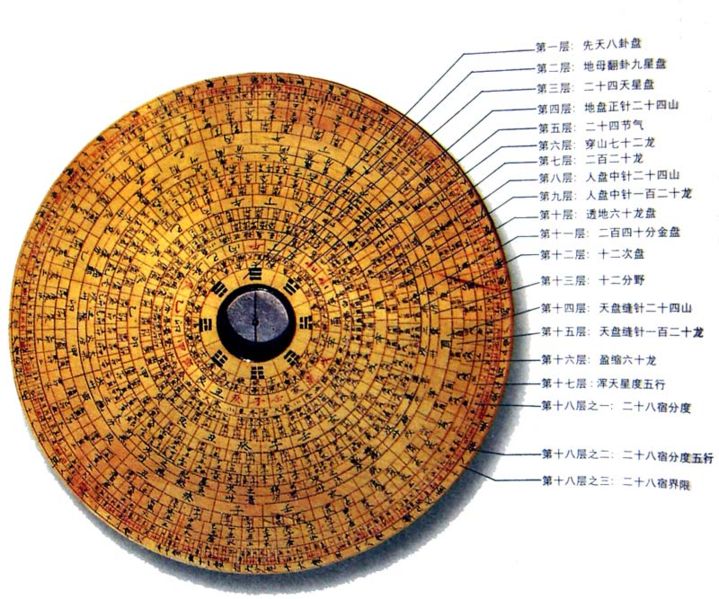

江戸時代の日常生活には陰陽道ベースの暦と方位がしっかり根づいてました。

暦(旧暦)は陰陽師が作成・販売していて、年の始まりには家々が買っていた定番アイテム。節句、祭礼、引っ越しの日取りなんかも、吉凶判断に基づいて決めるのが当たり前!

また、城の配置や街道整備でも方位が大切にされて、「風水の知恵」がガッツリ使われてたんです。

![h3]()

科学的進歩と無縁なイメージの陰陽道ですが、江戸時代には渋川春海が登場し、「貞享暦」という新しい暦を作っちゃいます。

その背景には中国の暦法だけじゃなく、

イスラム・西洋の天文学

まで取り入れて、より正確な体系にアップデートしていたんですね。

天文・暦学は立派な国家技術として扱われ、幕府も積極的に管理していました。

![h3]()

江戸中期以降、化政文化※が花開くと、陰陽道は「庶民の娯楽」にも顔を出します。

- 川柳・滑稽本に登場する陰陽師

- 浮世絵に描かれる式神や妖怪

- 演劇に取り込まれた呪術シーン

こうして、陰陽道の知識や儀式はちょっとコミカルに描かれたりしつつ、庶民の想像力と笑いの対象にもなっていったんです。

※化成文化(かせいぶんか)

江戸時代後期の文化・文政期(1804~1830年)に栄えた町人中心の文化。浮世絵や読本、川柳など庶民的な芸術が発展し、十返舎一九や葛飾北斎などが活躍。洒落や風刺を交えた表現が特徴で、都市生活の豊かさや風俗を反映している。

![h3]()

江戸期の陰陽道は儒教・仏教・神道と並ぶ精神的支柱としても機能していました。

- 富士講や天道信仰との融合

- 節句や年中行事への影響

- 家の間取りに反映される方位信仰

こういった実践の中で、「天と人はつながっている」という価値観が深く根を張っていたわけです。

五行要約

- 土御門家が江戸の陰陽界を統括していた!

- 暦や方位の知識が庶民の生活に定着していた!

- 渋川春海が登場し、天文学的に改暦を実行!

- 町人文化にも陰陽モチーフがたっぷり登場!

- 信仰・行事・家相に陰陽道の影響が残っていた!

|

|

|