陰陽師の駆使した「呪術」の種類|陰陽道から紐解く呪文と真言

陰陽道の呪文や真言といえば、何やら不思議な響きの言葉がずらっと並ぶ印象ですが、実はそれぞれに明確な目的と意味があります。たとえば「今すぐ効いてほしい!」「場を守りたい」「心願を叶えたい」…そんな願いに応じて、ちゃんと使い分けられていたんです。

このページでは、そんな陰陽道の呪文・真言の代表例を、タイプ別に整理しながら、わかりやすくかみ砕いて解説していきます!

|

|

|

![h3]()

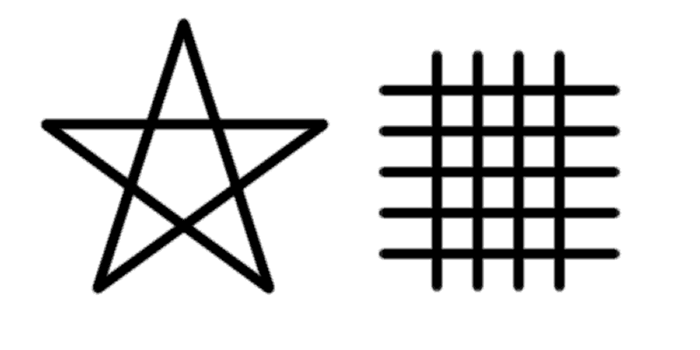

セーマンドーマンの符

左の五芒星は晴明桔梗、右の格子は九字護身法を示し、陰陽道の呪術に用いる護符図形。

出典:『Seeman douman』-Photo by Miketsukunibito/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

陰陽道における呪術は、実は「他者を害するための術」ではなく、天地の理に即して気の流れを調え、災厄を祓い、秩序を回復するための実践知です。

基盤には天文・暦・方位・陰陽五行があり、その上に──

- 言葉(呪文・真言)

- 手の形(印)

- 図形(符)

- 場の設え(結界)

──を重ねて効果を立ち上げます。

朝廷祭祀や公的儀礼では怨霊・疫病・天変への祓除・鎮魂が、中流以下の暮らしでは家相や方位の調整、厄の回避といった鎮宅・調気・招福が主眼となりました。

安倍晴明ら陰陽師は診断(占)と処方(呪)を往還し、理にかなう手順で現実に介入することで成果を確かめてきたのです。

ここからは、そのコアを成す技法を即効の命令型、守護と祓い、願意成就に用いる真言、そして自然や日常に働きかける祈祷へと順にほどき、使いどころと組み合わせ方(印と符、結界との連動)まで見ていきます。

![h3]()

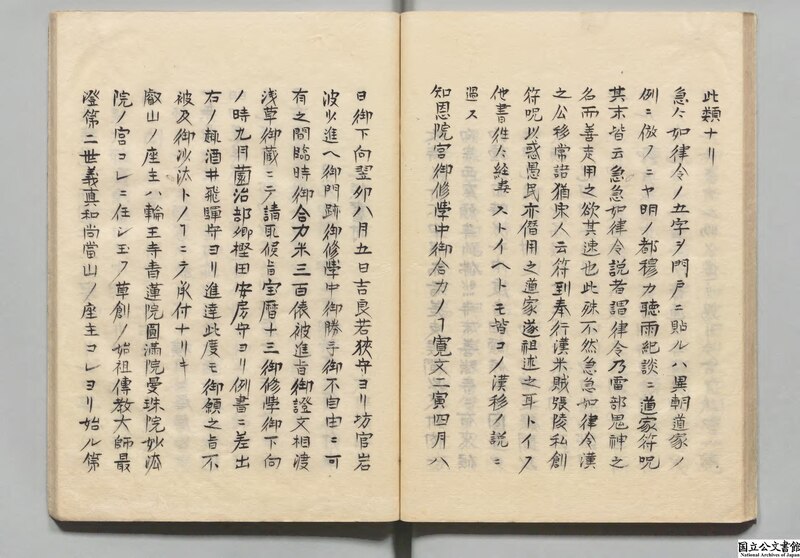

急々如律令貼門

陰陽師が祈祷の結句として唱える「急急如律令」を示す啓示で、門口に貼って疫や災いの侵入を退ける。

出典:『急々如律令貼門』-Photo by National Archives of Japan/Wikimedia Commons Public domainより

![h4]()

最も有名な呪文が、古来より陰陽師が口にしてきた「急急如律令(きゅうきゅうにょりつりょう)」という言葉です。

これは直訳すると「律令のごとく、急ぎ行え」という意味で、つまり「法に従って、ただちに実行せよ!」という厳命の言葉です。もともとは古代中国の公文書の末尾に使われた定型句で、「命令を速やかに履行せよ」という行政用語でした。やがてこの形式が道教の呪文体系に取り入れられ、命令を下す言葉として神霊や精霊に対して唱えられるようになります。

日本でも奈良~平安期にかけて陰陽道に伝わり、呪符や式神、結界などを扱う際の“発動のことば”として定着しました。陰陽師が符を掲げたり、式盤を前に印を結ぶときに、この一句をもって命令を締めるのです。

たとえば、次のような場面で唱えられます。

- 霊符に書き込み、封印や祓いの力を起動させるとき

- 結界を張る際の「スイッチ」として気を立ち上げるとき

- 式神を召喚・退魔させる儀式の最後の号令として

このように「急急如律令」は、ただの決まり文句ではなく、神霊への命令を現実に作用させる“法令の象徴”でもあるのです。

中国では墓券や木簡にも「急急如律令」が見られ、古くから「律令の如く執行せよ」という威力のある言葉として信じられてきました。

現代でも陰陽師を描いた映画やドラマで頻繁に登場し、「今すぐ効け!」という意味を持つ決め台詞として知られています。まさに、古代の法と呪が交わる瞬間を象徴する言葉といえるでしょう。

![h3]()

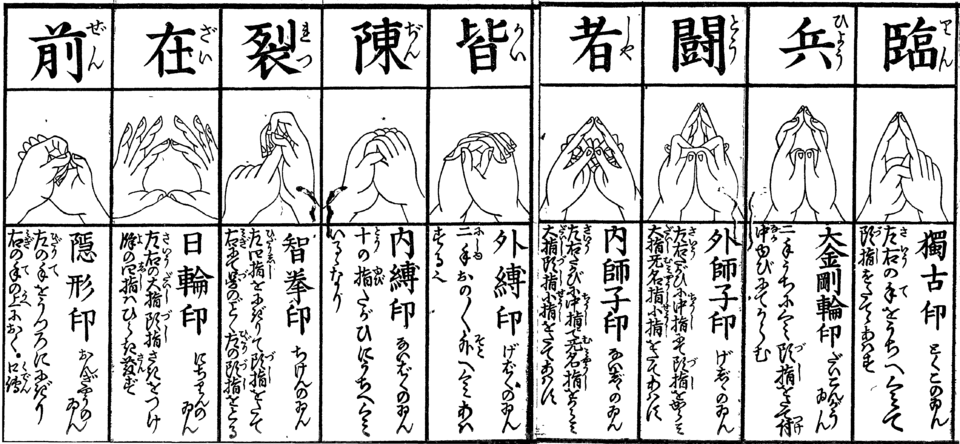

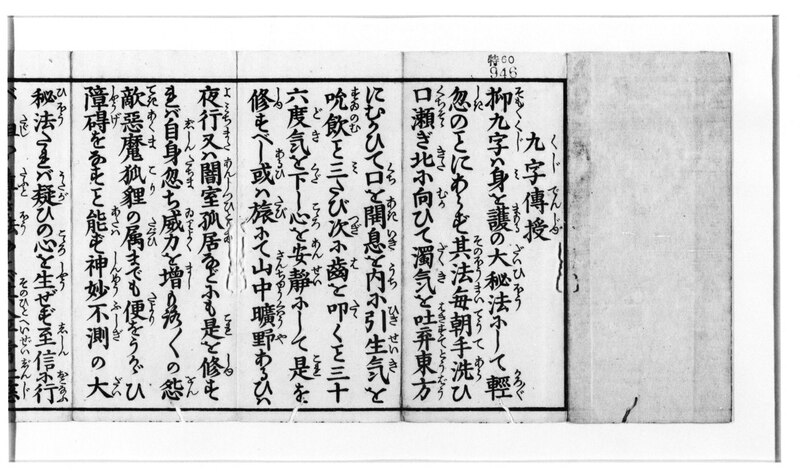

九字護身法の図版

「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前」の九字と刀印の切り結びを示す古書

出典:『九字護身法』-Photo by National Diet Library/Wikimedia Commons Public domainより

![h4]()

陰陽道における呪文として、九字護身法(くじごしんほう)は「急急如律令」と並んで非常に有名な秘法です。

唱えるのは、臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前(りん・びょう・とう・しゃ・かい・じん・れつ・ざい・ぜん)という九つの言葉。これを口にしながら手印を結び、空中に「四縦五横」の格子を描くことで、自らの周囲に見えない防護結界を形成するといわれます。

この「九字切り」は、中国の道教における護身呪法「六甲秘祝」などを源流とし、古くは山中や夜道を進む修行者が、魔障や妖霊を退けるために用いたとも伝わります。日本では平安期以降、密教や修験道、そして陰陽道にも受け継がれ、身を清め、悪しき気を祓うための基本儀として体系化されていきました。

![h5]()

九字護身法を行う際には、単なる唱えごとではなく、身・口・意の三つを一致させることが大切とされます。身体の動作(九字切り)、言葉の呪(九字の唱え)、そして心の集中を同時に行うことで、霊的な鎧をまとうような強力な守護力を発揮するのです。

この技法は、剣印(右手の人差し指と中指を立てた印)と組み合わせることで、邪気を切り裂く力がさらに高まるといわれています。現代でも修験者や武道家が精神統一や護身の儀として用いることがあり、アニメや映画などの作品でも、陰陽師が結界を張るシーンで頻繁に登場します。

![h4]()

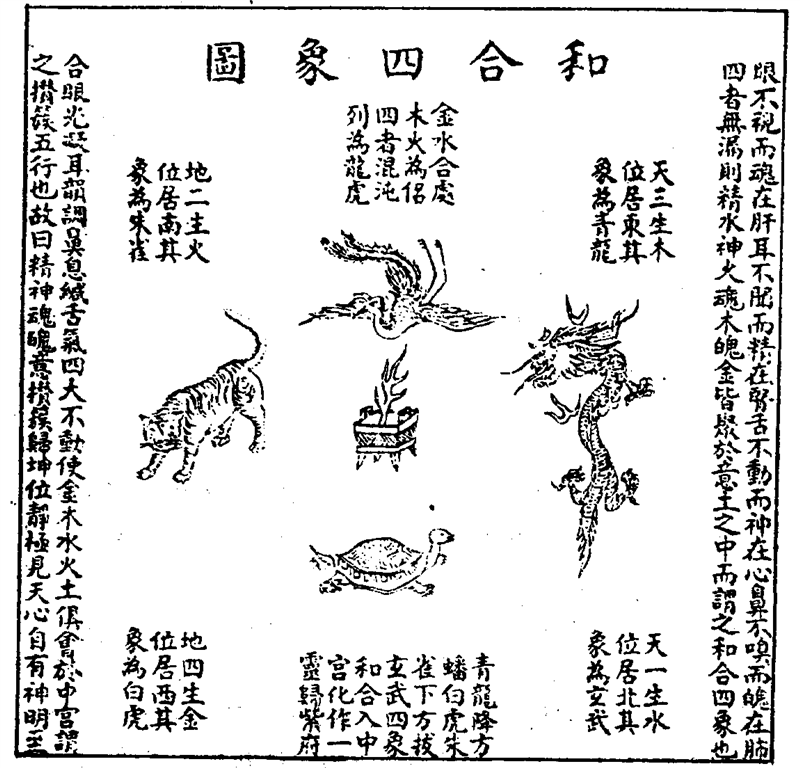

また、九字護身法と並んで知られるのが四神呪文です。これは、青龍・白虎・朱雀・玄武といった四方の守護神、あるいは勾陳・帝台・文王・三台・玉女といった天体神の名を唱えることで、方位神の力を借りて空間を清める呪法です。

四神はそれぞれ東西南北を守護し、季節や五行にも対応するため、結界や祈祷においては宇宙の調和そのものを再現する儀式とされています。

このように、九字護身法も四神呪文も、単なる呪文ではなく、天地の理と人の精神をつなぐための“法”なのです。唱えるたびに空気が静まり、心の奥で見えない光が灯るような感覚を覚える──それこそが、陰陽師たちが古来大切にしてきた「護りの作法」なのですね。

![h3]()

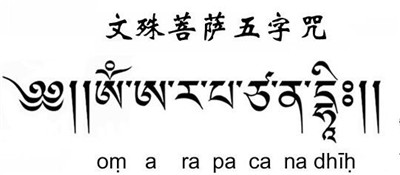

文殊菩薩の五字真言(悉曇)

「a ra pa ca na」を表す悉曇体の真言図。密教経由で日本に伝わり、陰陽師の祈祷語彙にも取り込まれた智慧のマントラ。

出典:『Manjusri's Five Syllable Mantra』-Photo by Unknown author/Wikimedia Commons Public domainより

陰陽師は仏教や密教の真言も積極的に取り入れていました。

代表的なものには──

- 文殊菩薩真言:「オン アビラウンケン シャラクタン」

- 愛染明王真言:「オン マカラギャ バゾロ シュニシャ バザラサトバ ジンバラロシャナ ソワカ」

- 阿弥陀如来真言:「オン アミリタ テイセイ カラ ウン」

──などがあり、これらは智慧を得る・愛情成就・祈願成就といった目的に応じて使われていました。陰陽道は宗教的に多元的なので、神仏を問わず有効なものは全部取り込んでしまうんですね。

![h4]()

陰陽師が重んじた真言のひとつが文殊菩薩真言です。唱え方は「オン アビラウンケン シャラクタン」。この言葉には、智慧を授かり、混乱の中でも正しい判断を導く力があるとされました。

文殊菩薩は知恵の象徴であり、学問成就や決断力を求める祈願に用いられました。陰陽師たちは祈祷や占断の前にこの真言を唱え、精神を静め、思考を澄ませてから儀式に臨んだと伝えられています。

“智慧を呼び覚ます言葉”として、文殊の真言は今も多くの修行者に唱えられ続けています。

![h4]()

もうひとつ有名なのが愛染明王真言。唱え方は「オン マカラギャ バゾロ シュニシャ バザラサトバ ジンバラロシャナ ソワカ」。この長い真言には、愛・情熱・煩悩を浄化し、純粋な縁を結ぶという意味が込められています。

陰陽師は、愛染明王を“情の炎を御す仏”と見なし、恋愛や人間関係の調和を願う儀式でこの真言を唱えました。荒ぶる感情を力に変え、悪縁を断ち切り良縁を招く──それがこの真言の核心です。

“愛の力を清めて祈る”ことこそ、愛染明王真言の本質といえます。

![h4]()

そして阿弥陀如来真言は「オン アミリタ テイセイ カラ ウン」。この言葉には、慈悲と救いの光が宿るとされ、苦しみを和らげ、祈願成就を導く力を持つと信じられています。

陰陽師にとって阿弥陀如来の真言は、死者の魂を鎮め、浄化する場面でも欠かせませんでした。祓いの儀式や鎮魂の祈りの中で唱えることで、迷える霊を安らぎへと導いたのです。

このように、文殊・愛染・阿弥陀──それぞれの真言は異なる願いを持ちながらも、すべて陰陽道の祈りと結界の根幹を成していました。

![h3]()

もう少し実用的な呪文もあります。

たとえば──

- 雷雨祈祷系呪文:風・雷・雨を呼ぶ儀式に使う

- 生活護身呪文:「オンバザラギニハラチハタヤソワカ」など短くて覚えやすい

──こういった呪文は、日々の邪気払いや自然の力との調和を意識した祈りで、式神や符と組み合わせて使われることも多いです。

実際の運用では、清め(塩・水・息)で身を整え、方位と時刻を合わせて唱えます。生活護身は朝夕に短く三回、雷雨祈祷は朔望(さくぼう)や節気(せっき)に合わせて長唱し、器に清水・米・榊を供して結界を補強。

符は湿気と汚れを嫌うため定期に更新し、唱え終わりに「急急如律令」で起動を確定します。必要に応じて剣印で切り、式神には役目と期限を明示。

こうして言葉・印・符・結界が重なった時、祈りは実用の力として立ち上がるわけですね。

五行要約

- 急急如律令は命令系呪文で、即時発動の決め台詞!

- 九字護身法や四神呪文は身を守るバリア呪文!

- 仏教・密教の真言も取り入れ、願望成就に活用!

- 雷・雨など自然を動かす祈祷呪文も存在!

- 生活用護身呪文は短くて実用的!日々の邪気祓いに!

|

|

|