古代中国・星官思想から生まれた守護神たち──陰陽師に仕えた「十二天将」を紹介

陰陽道(おんみょうどう)の世界では、「式神」と呼ばれる存在がしばしば登場しますよね。その中でも、古代中国から伝わった十二天将(じゅうにてんしょう)は、ただの式神じゃなくて、しっかりとした星の配置や占術に基づく神格たちなんです。

平安時代の陰陽師・安倍晴明も彼らを式神として用いたという伝承が残っているくらいですから、その影響力は相当なもの。このページでは、この十二天将がどんな存在で、どう陰陽道と関わってきたのかを、わかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

![h3]()

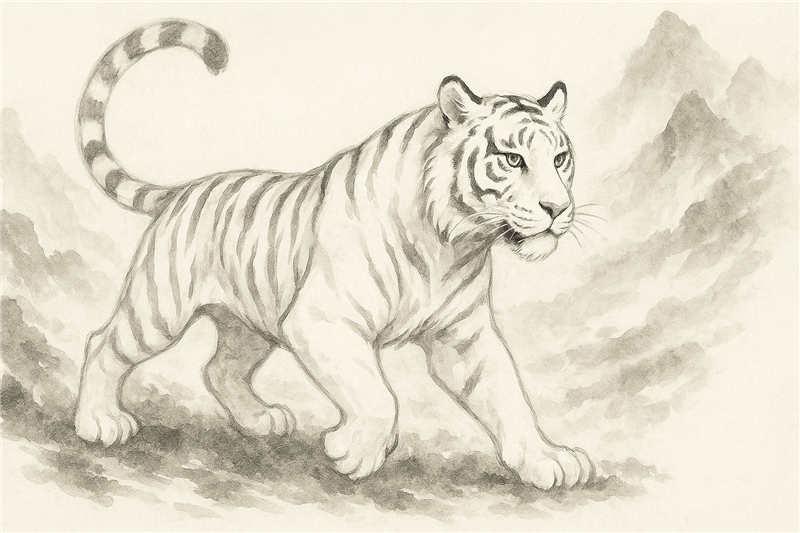

蘇州石刻天文図(宋代)

中国・蘇州に残る石刻の星図。古代中国の星官思想をもとに天空の星々を分類・配置したもので、後の陰陽道における十二天将の起源と関連づけられる

出典─Author:Wang Zhiyuan and Huang Shang / Wikimedia Commonsより

十二天将の起源は、中国古代の星官思想※、とくに北極星の周囲にある天一神の信仰から始まります。天一神を中心に前後左右に配置される形で、十二の神将が生まれたんです。

※星官思想(せいかんしそう)

中国古代の天文思想で、夜空の星々を「星官」と呼ばれる官職や器物などに見立て、天と地上の政治・社会を対応させるもの。三垣・二十八宿などの星座体系があり、星の配置や動きから吉凶を占う占星術と密接に関係する。王朝の正統性や災異の予兆を読み解く思想として発展した。

この体系は後に六壬(りくじん)占術や奇門遁甲といった高度な占いの術式にも組み込まれ、時間・空間・方位・季節の吉凶判断に使われるようになりました。

![h3]()

![h4]()

| 式神名 | 五行 | 十二支 | 司る力 | 吉凶 | 方角 |

|---|---|---|---|---|---|

| 騰蛇 | 火 | 巳 | 驚・恐・怖畏 | 凶将 | 南東 |

| 朱雀 | 火 | 午 | 口舌・懸官 | 凶将 | 南 |

| 六合 | 木 | 卯 | 陰私・和合 | 吉将 | 東 |

| 勾陣 | 土 | 辰 | 戦闘・諍訟 | 凶将 | 南東 |

| 青龍 | 木 | 寅 | 慶賀・発展 | 吉将 | 東 |

| 貴人 | 土 | 丑 | 福徳・援助 | 吉将 | 北東 |

| 天后 | 水 | 亥 | 後宮・婦徳 | 吉将 | 北西 |

| 太陰 | 金 | 酉 | 隠蔵・秘匿 | 吉将 | 西 |

| 玄武 | 水 | 子 | 盗難・隠伏 | 凶将 | 北 |

| 太常 | 土 | 未 | 冠帯・衣服 | 吉将 | 南西 |

| 白虎 | 金 | 申 | 疾病・喪事 | 凶将 | 西 |

| 天空 | 土 | 戌 | 虚妄・不信 | 凶将 | 北西 |

十二天将って、なんとなくバラバラに見えるかもしれませんが、実はちゃんと五行・十二支・方角・季節・吉凶といった属性が割り振られているんです。

それぞれの天将には、ただのキャラクター的な個性だけじゃなく、陰陽五行の法則に基づく役割があるというわけですね。

この属性の重なりや偏りによって、陰陽道の占いや儀式での働き方、効果の現れ方も大きく変わってくるんです。

ここでは、各天将が持つ特徴や象徴を簡単にご紹介します。

![h4]()

「騰蛇(とうだ)」は、火・夏・南東の力を持つ神で、凶将とされています。情念や恐怖、霊的な乱れに関わる存在で、人の心の奥にある揺らぎを映す鏡のような存在なんです。燃えるようなエネルギーを持っていて、それが暴発すれば争いや混乱につながることも。でも、きちんと扱えば危険を未然に察知したり、決断のきっかけを与えてくれることもあるんですよ。まさに、扱い方次第で吉にも凶にもなる式神といえますね。

![h4]()

火・夏・南を司る朱雀(すざく)は、南の守護神でありながら、芸能や言霊の力に強く関わっています。言葉に宿る力、美や表現のエネルギーを象徴する存在で、晴明のような呪術師にとっては頼もしい味方になります。とはいえ、ちょっとした一言が炎のように広がって争いを呼ぶこともあるので、慎重さも大切です。舞いや音楽に携わる人がこの神を意識すると、表現力が冴えるともいわれています。

![h4]()

木・春・東の力を持つ六合(りくごう)は、協調や調和をもたらしてくれる吉将です。人と人との縁を結ぶ力に長けていて、「出会い」や「つながり」に関する占いでは特に大切にされます。新しいことを始めたいとき、気の流れを整えてくれるので、出発の守護にもぴったりです。争いごとの仲裁やチームワークを整えるときにも、この神の力が役立ちます。

![h4]()

勾陣(こうちん)は土・土用・南東を象徴する神で、争いや裁きの気配を持つ凶将です。訴訟・トラブル・因縁の整理などに関わるので、ゴタゴタの気配があるときに現れることが多いんです。でも、ただ争いを起こすだけじゃなく、物事の本質を浮き彫りにして「断ち切る力」も持っています。古い因縁を清算したいとき、頼れる存在になってくれることもありますよ。

![h4]()

青龍(せいりゅう)は木・春・東のエネルギーを持ち、発展・繁栄・希望の象徴として知られています。四神の一柱でもあり、財運や開運の神さまとして特に人気があります。新しい挑戦や出発のときに味方になってくれる存在で、「これから何か始めたい」と思っている人にはぴったりです。流れる水や風のように、滞った運気を動かしてくれる力がありますよ。

![h4]()

土・北東・吉将として位置づけられている貴人(きじん)は、まさに“救いの手”を差し伸べてくれる存在です。困っているときに思いがけず助けられた、というようなときには、この神の加護があるかもしれません。とても温厚で、他の神たちをまとめるような役目もあると言われています。占いでは「誰かが手を貸してくれる」というサインとしてよく出てきます。

![h4]()

天后(てんこう)は水・冬・北西の神さまで、女性や家庭、特に母性にまつわる力を持つ女神的存在です。出産や育児、家の中のトラブルを祓うために祈るときに呼ばれることが多いです。静かで優しい水の気をまとっていて、家庭内に落ち着いた空気をもたらしてくれます。気持ちが不安定なときにも、穏やかさを取り戻す手助けをしてくれますよ。

![h4]()

太陰(たいいん)は金・秋・西に属し、「隠されたもの」や「内なる知恵」に関わる神です。表には見えないけど、すごく大事なことを見抜く力があるんですね。直感力や洞察力を高めたいとき、この神の加護を意識するといいかもしれません。占いでも「裏の意味」「本音」を読み取るときによく登場します。

![h4]()

玄武(げんぶ)は水・冬・北を守る存在で、防御や秘密を司る神です。忍耐強く、静かに見守ってくれるようなイメージで、陰謀や裏切りから守ってくれる守護神として知られています。亀と蛇が一体になったような姿で描かれることが多く、その見た目のとおり、奥深くて粘り強い力を持っています。陰で支えてくれるタイプの式神ですね。

![h4]()

太常(たいじょう)は土・土用・南西を守る存在で、礼儀や制度、儀式といった“秩序”を司る神です。社会的なルールが乱れているときに、整える力を貸してくれます。言い換えると、「きちんとする」ことを応援してくれる神さまです。まわりがバタバタしているときに、心を落ち着けて行動できるよう導いてくれるんです。

![h4]()

白虎(びゃっこ)は金・秋・西の気を持ち、病や死、破壊といった“終わり”を象徴する神です。ちょっと怖い存在かもしれませんが、「終わりがあるからこそ、新しい始まりが生まれる」という再生の力も持っています。結果を出すために何かを手放す、そんなときにはこの神の力が働くとされています。まさに「切る」ことで前に進むタイプの神さまです。

![h4]()

天空(てんくう)は土・季節の境目・北西に属していて、空気や天候、目に見えない「気配」を操る神です。変化や揺らぎを象徴する存在で、何かが移り変わるタイミングに現れます。混乱を招くこともありますが、空気を入れ替えるように運気を整える力もあります。霧が晴れて視界が開けるような、そんな導きをくれることもあるんですよ。

このように、十二天将は属性の組み合わせによって、それぞれ異なる役割と意味を担っています。

陰陽道の占術や護符、式神使いでは、これらの属性の理解が非常に重要になります。

例えば、「水」と「火」がぶつかる場ではどちらを活かすべきか、「木」が不足している時にどの天将で補うか──そんな使い分けができるようになるんですね。

もちろん、資料によって属性や方位の解釈には異説もありますが、「五行×十二支×方角×季節」という視点で読むことで、十二天将は単なるキャラクターではなく、深い占術的存在として見えてきます。

十二天将の理解は、陰陽道の世界観そのものを読み解く鍵。属性を知ることで、彼らの働きや意味がより鮮やかに立ち上がってくるのです。

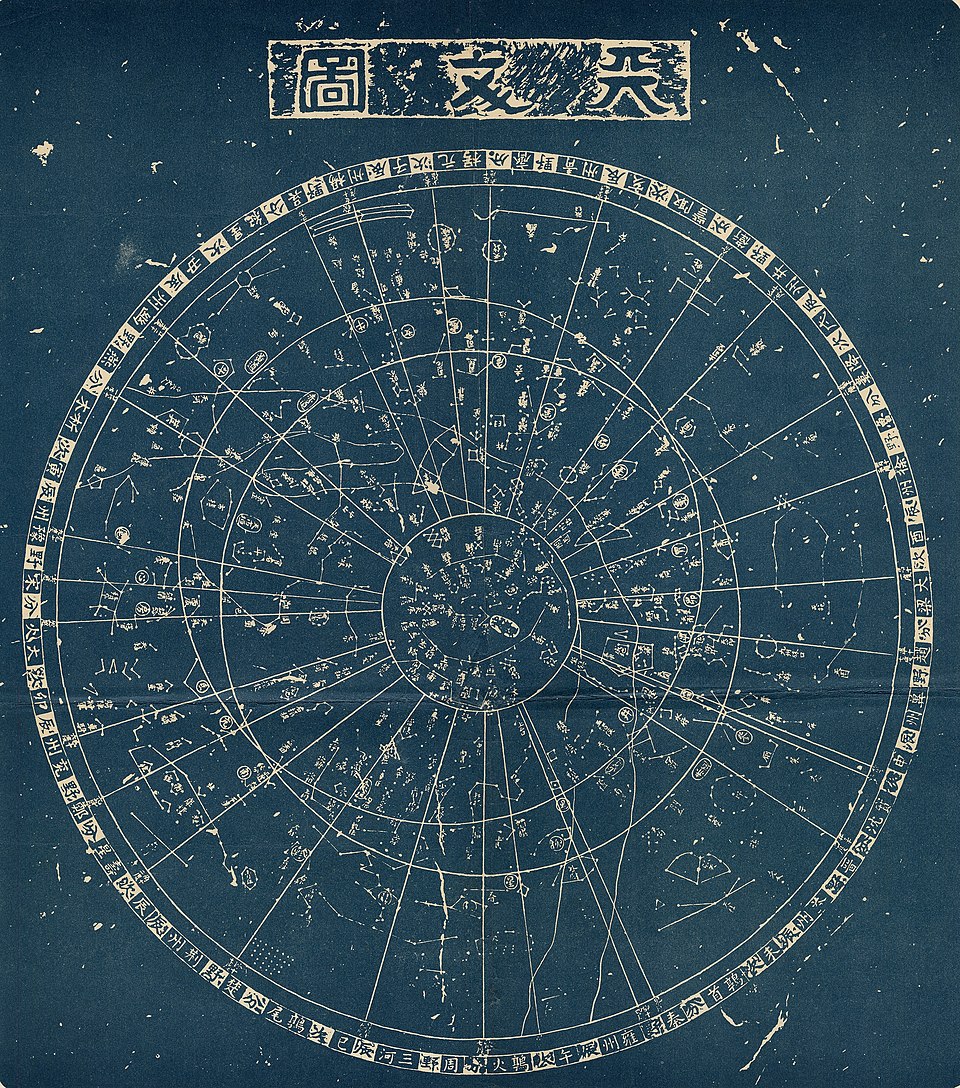

![h3]()

六壬式盤

陰陽師が陰陽道に基づく儀式や占術で使用する式盤。天盤と地盤の回転により時間・方位・十二支等を読み取り、吉凶判断に活用される複雑な装置

出典─Title『Chokuban』-Author:Wikiwikiyarou / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

十二天将が日本の陰陽道に取り入れられたのは、6世紀以降に伝来した陰陽五行思想が背景にあります。中国の占術をベースに、日本独自の展開を遂げた陰陽道では、安倍晴明のような陰陽師たちが、星や方角に宿る力を読み解くために十二天将を活用していたんですね。

中でも注目すべきなのが、平安時代に成立したとされる『占事略決(せんじりゃっけつ)』という書物です。この書では、十二天将を用いた占術の具体的な方法が細かく記されています。

![h4]()

陰陽師たちは「式盤(しきばん)」と呼ばれる特殊な盤面を使って占術を行っていました。この盤には方位や時刻、干支などが記されており、その中心に十二天将を象徴的に配置することで、吉凶や未来の兆しを読み取るのです。

このとき、吉将(六合・青龍など)と凶将(騰蛇・朱雀など)の配置がとくに重要で、どの方向にどの天将が来ているかによって判断が大きく変わってきます。

式盤による占いは「四課三伝」などの体系的な手法とも組み合わされ、非常に高度な読み解きが行われていたと考えられています。

![h4]()

さらにおもしろいのは、十二天将が式神として使役されたという点です。晴明のような高位の陰陽師は、天将の力を象徴する呪符(ふだ)や真言(しんごん)を用いて、彼らを霊的なサポーターとして召喚・配置したとされます。

現代風に言えば、強力な守護霊を“配置”して、場のエネルギーを調整したり、災厄を祓ったりしていたんですね。

占術と呪術、象徴と実践──そうした陰陽道の複合的な技法の中で、十二天将は単なる理論上の存在を超え、現実の“動かしうる力”として認識されていたのです。

十二天将は、単なる占いの記号ではなく、方位・時間・季節と連動した神霊として陰陽師たちに使役されてきました。式盤と呪術が交差するその舞台で、彼らは日本独自の陰陽道の姿を形作る重要な存在だったのです。

![h3]()

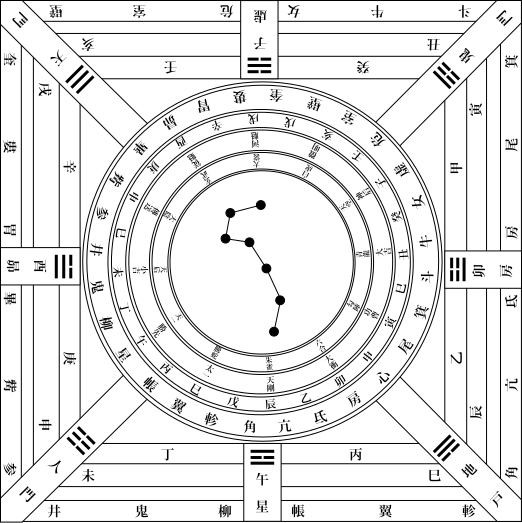

不動利益縁起絵巻の一場面

園城寺(三井寺)の縁起『不動利益縁起』絵巻から、安倍晴明が式神2匹を従え、病身身代わりの祈祷を行う中盤の場面

出典─ Wikimedia Commons public domainより

アニメやゲームなどの現代作品では、十二天将が晴明の式神として召喚される──そんな描かれ方をよく見かけますよね。

強大な霊力を持つ守護神を従えるカリスマ陰陽師、というビジュアルイメージはとても魅力的です。

でも実際のところ、本来の「式神」や「十二天将」の位置づけはもっと象徴的で、精神的なものでした。

![h4]()

本来の「式神」は、目に見える存在というより、術者の意志や祈りを具現化する“象徴的存在”に近いものでした。

十二天将も、占術や祭儀の中で方向・季節・性質などに応じて用いられ、自然界の力や宇宙の原理を表す十二の象徴として理解されていたんです。

つまり、式神=ペットのように呼び出して使う存在、というよりは、「ある法則を体現した力」を可視化したものに近い感覚ですね。

![h4]()

とはいえ、時代が下るにつれて、十二天将=晴明の式神という見方が少しずつ広まりはじめました。

とくに江戸時代になると、「安倍晴明伝説」が庶民のあいだで親しまれるようになり、十二天将も護符やお守り、魔除けのシンボルとして登場するようになったんです。

当時の神社では、十二天将の名前が入ったお札が頒布され、家の鬼門に貼って守護を願うといった風習もありました。

こうして十二天将は、「使う存在」ではなく「一緒に暮らす存在」として、人々の生活の一部になっていったんですね。

信仰と創作が交差するなかで、十二天将は“晴明の式神”というキャラクターとして、物語の中に根を下ろしていったのです。

![h4]()

もちろん、「十二天将=晴明の私兵」みたいなイメージは、史実ではなく創作・伝承から生まれたものです。

でも、だからこそ面白いのは、創作を通して式神や天将の役割が現代的にアップデートされてきたという点ではないでしょうか?

古代の祈りが、民間信仰へと形を変え、さらにフィクションの中で再構築されていく…。そこには、時代ごとに人が「見えないもの」をどう捉えてきたかという、興味深い変遷が見えてきます。

十二天将は、ただの神様でもキャラでもない──信仰と想像力のあいだに立ち、人々の暮らしと物語のなかを行き来する、陰陽道最大のシンボルなのです。

![h3]()

十二天将と聞くと、古代中国や平安時代の神秘的な存在をイメージされるかもしれません。でも最近では、アニメやゲームの世界でまさに“キャラクター”として大活躍しているんです。

たとえば『陰陽師(NetEase)』では、晴明とともに戦う式神の一員として十二天将が登場し、華やかで魅力的なビジュアルと共に、それぞれ個性豊かな能力や役割を与えられています。また『双星の陰陽師』では、十二天将は国家級の精鋭陰陽師という設定で、各キャラに特有の咒装(呪文装備)が用意されるなど、かなり緻密に構築された世界観の中で物語を動かしています。

![h4]()

こうしたキャラ設定の背景には、星宿信仰や方位思想といった伝統的な知恵が土台になっているんですね。十二天将は本来、特定の方角や季節、五行の属性と結びつく神霊。たとえば「朱雀=南」「勾陣=北西」など、それぞれの意味や性質がしっかりあります。

それを現代の作品では「属性」や「ポジション」として再解釈し、見事にエンタメ要素へと昇華しているんです。外見・性格・能力が全く異なるキャラに落とし込まれることで、陰陽道の象徴世界が生き生きと立ち上がってくるわけですね。

![h4]()

おもしろいのは、こうした十二天将のキャラクター化が、単なる娯楽の演出にとどまらないという点です。 若い世代がアニメやゲームを通して、陰陽道や五行思想といった古代の知恵にふれるきっかけにもなっているのです。

しかも中国語圏でも『雙星之陰陽師』などを通じて、十二天将は“最強格のキャラ”として広く認知されており、伝統と現代の融合がグローバルに展開されているのがわかります。こうした表現の中には、創造的に改変された陰陽道の知識が織り込まれていて、決して単なる模倣ではないという点も見逃せません。

まさに十二天将は、時代を超えて再び語られ、創られ直されている“生きた神々”なのです。

十二天将がアニメやゲームの中で再構築されていく姿は、陰陽道の智慧が現代の創作文化に受け継がれている証でもあります。伝統が変化しながら生き延びる、そのダイナミズムこそが今を照らす新たな光となるのです。

五行要約

- 十二天将は北極星周辺の神格から派生した天体信仰の産物!

- 五行・干支・季節・方位に対応した占術体系の重要キャラ!

- 安倍晴明は『占事略決』で十二天将を占いや呪術に活用!

- 日本では彼らが式神として信仰・護符に登場するようになった!

- 現代ではアニメやゲームで再構築された人気キャラとして復活!

|

|

|