紙一枚に宿る術力──護符・式札・紙錢まで「陰陽師の札の種類と使い方」をわかりやすく解説!

陰陽師(おんみょうじ)といえば呪術や結界、式神などが思い浮かびますが、実はその根幹を支えるのが「札(ふだ)」なんです。たった一枚の紙に、術の力や神仏とのつながりを託す——陰陽道を突き詰めれば、そんなことが可能とされていたんですね。

そして霊符や呪符はもちろん、式神を封じる札や、怪異を避けるための札まで、札にもいろんな種類と使い方があるのが面白い。

このページでは、そんな陰陽師が使っていた「札」の種類とそれぞれの用途について解説していきます。

|

|

|

![h3]()

霊宝道教の霊符

古代の道教典籍『霊宝経』に記された霊符で、悪霊を封じるために用いられた神聖な文字が描かれている

出典:Author : Various, primary assumed to be Ge Hong/Wikipedia commons Public domainより

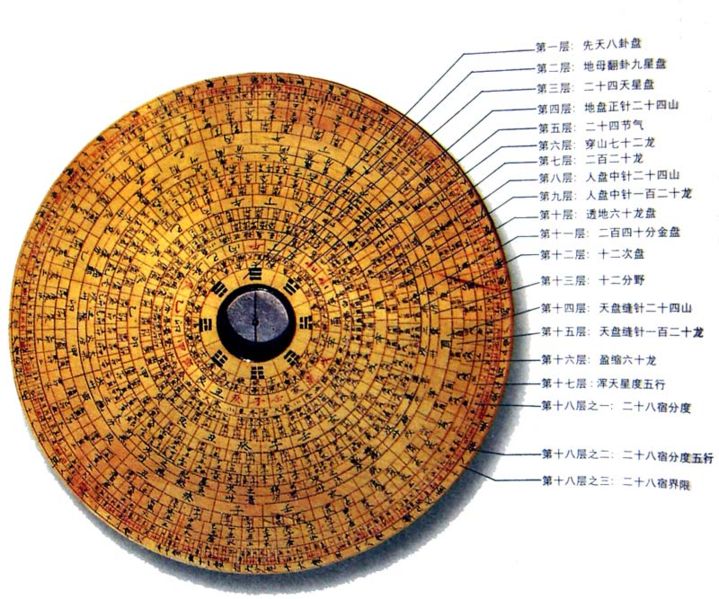

まずは呪術札の代表選手、「霊符(れいふ)」と「呪符(じゅふ)」から。これらの札は、文字や図形を用いて霊的な力を封じ込めたもの。持つ人に加護・守護・目的達成をもたらすとされ、次のような種類があります。

- 字符:文字のみで構成された札。「禁」「破邪」「清浄」などの字が使われます。

- 図符(真形図):神霊や呪力を象徴する図だけで作られた札。

- 字図符:文字と図形の両方を組み合わせた複合タイプ。特に実践的!

これらは単なるおまじないじゃなくて、術式の核として使われることが多かったんですよ。

![h4]()

もっともシンプルなのがこの字符タイプ。

名前の通り文字だけで構成されており、「禁」「破邪」「清浄」などの漢字が単独、もしくは短い文として記されています。

例えば、「病気を遠ざける」「邪霊を封じる」など明確な目的があるときに、その文字の持つ力に託す──まさに“言霊”の活用法です。

![h4]()

文字を使わず、図形だけで構成されているのがこのタイプ。神霊の姿や呪力を象徴する記号・図形を描き、図そのものに意味が込められているんです。

とくに道教系の影響が強い札に多く、古代中国では「神の姿をなぞる図」を真形(しんけい)と呼んで神聖視していました。

![h4]()

こちらは文字と図形のハイブリッド型。実践的かつ複合的な意味を持ち、術式の中心として使われることが多かったそうです。

たとえば、式神の召喚や退魔の儀式で用いる札はこの形が多く、文字によって命令を与え、図によって力の流れや構造を描く──という“二重の設計”がなされているわけです。

つまり、この字図符こそが、「陰陽道における呪術の総力」を体現しているといえるんですね。

符の世界では、線一本、点ひとつにまで意味があります。

簡単に見えて、実は制作する人の霊的理解と精度が試される道具なんですね。

どの札も、ただの紙切れではなく、「見えない力を視える形にする」ための霊的な装置だったのです。

字符は言霊の力、図符は形の力、字図符はその両方──陰陽師たちはこれらを巧みに使い分けながら、術式を現実に作用させてきたのです。

![h3]()

![h4]()

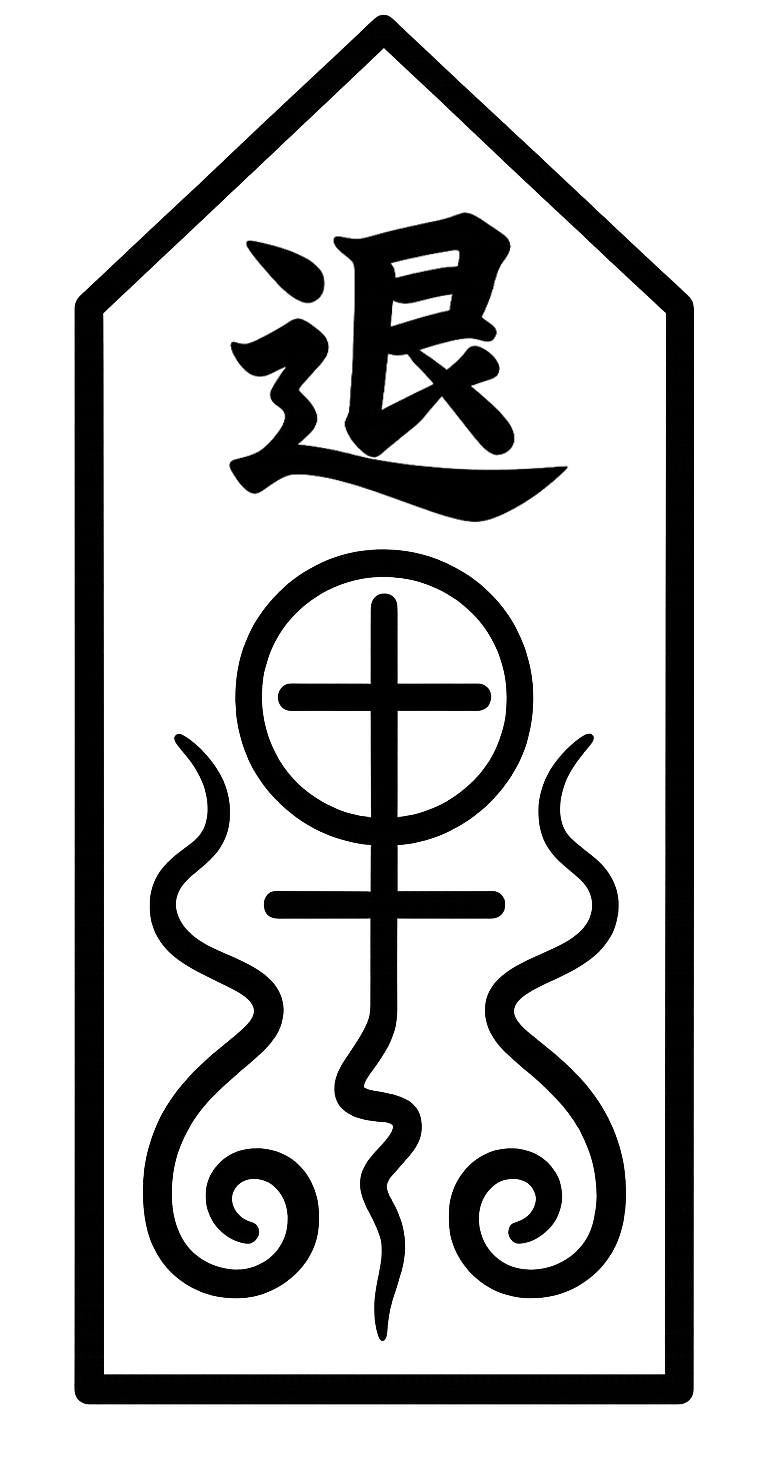

式札(しきふだ)は、陰陽師が式神(しきがみ)を呼び出し、使役するための特別な呪術札です。

式神って、いわば小型の神さまや霊的な存在。だからこそ、ただ呼びかけるだけじゃなく、正式な“契約”の道具が必要なんですね。その役割を果たすのが、この式札というわけです。

たとえば次のように──

- 呼び出し:式札に込められた呪文や名をもとに、式神を札から顕現させる。

- 指示:式札を通して命令を伝える。動き方や対象、役割をここで明示。

- 退却:働きを終えた式神を札の中へ戻す。霊的な暴走を防ぐ大切なプロセス。

この一枚で、召喚・命令・解放までをコントロールできるって、よく考えるとすごいことですよね。

![h5]()

式札は単なる札ではなく、術者と式神の関係性を律する“契約の証”。

札には、式神の名・印・呪文・真言などが記されていて、それを媒介として霊力が作用します。

実際には、札の制作に際して清め・筆入れ・封印の所作など複数の手順を踏み、精神統一や気の注入も行われていたといいます。術者の霊的集中がそのまま式札の“精度”を左右するわけです。

![h5]()

式神はあくまで独立した存在なので、制御を誤ると暴走したり、命令に背くこともあると伝えられています。

そのため、式札は術者にとって唯一の“制御デバイス”とも言える存在。無理な使い方は、自分に返ってくることもあったようです。

つまり式札とは、呪術のルールを形にした“霊との取り決め”なんですね。

式神は呼ぶだけじゃダメ。扱うにも責任がいる。その責任と制御の技を一枚の札に込める──それが式札という呪術の核なのです。

![h3]()

陰陽師の札って、なにも大規模な術にばかり使うわけじゃないんです。日常の災厄避けや家の防御にもいろんな札が使われてました。

- 物忌札(ものいみふだ):平安時代に、穢れを避けるため門に立てた札。訪問者を遠ざけるバリアみたいなもの。

- 神札(おふだ):晴明神社などで授かるお札。火除け・方除け・交通安全など、現代でも超人気。

- 千社札(せんしゃふだ):参拝記念に神社仏閣へ貼る札で、名前が入っているのが特徴。

これらの札は、信仰・風習・呪術が入り混じった興味深い文化なんです。

![h4]()

これは平安時代の貴族社会でよく使われていた札で、「物忌(ものいみ)」と呼ばれる期間中、自宅に籠ることを知らせるために門や戸口に掲げたもの。

外からの訪問者に「今はお控えください」と伝える意味があり、結界としての役割も担っていたんですね。災厄や穢れを家に入れないための視覚的バリア、いわば“呪術的な立て札”です。

![h4]()

神宮大麻(表面図)

伊勢神宮の神札「神宮大麻」の表側。天照大神を表し、家庭安全や幸福祈願の神札である

出典:Title『Jingu_taima_front』-Photo by 教派研究 /Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0より

今でも神社で授かることができるこの札は、火除けや方除け、家内安全や交通安全といった目的のために使用されます。

貼る場所にも意味があり、鬼門(北東)や裏鬼門(南西)、あるいは玄関や台所などが定番です。

特に晴明神社の神札は、陰陽道に由来する特別な加護があるとされていて、根強い人気を誇っています。

![h4]()

仁王門の柱に貼られた千社札

参詣者の名や屋号を記した貼り札で、参拝の証や講中の結束を示す江戸以来の風習。社寺の門や柱に重ね貼りされる独特の景観をつくる。

出典:『Senjafuda』-Photo by Emily Jiang/Wikimedia Commons CC BY 2.0

こちらは参拝の記念として神社や仏閣に貼る札。

自分の名前や屋号を記して奉納することで、信仰の痕跡を残す意味があるんです。

江戸時代には庶民の間でも大流行し、札を集めたり貼ったりする行為そのものがひとつの文化となっていきました。

これらの札は、呪術と信仰、そして風習が交じり合った、日本独自の“護りのかたち”だったんですね。

札は単なる紙ではなく、日常に潜む災厄と対峙するための知恵と信仰の結晶でした。陰陽師の時代から今に至るまで、人々はこの“小さな結界”に祈りを託してきたのです。

![h3]()

奉納された紙錢(香港)

祖霊に捧げるべく、紙錢を束ね焼いて送る風習が、香港など華人社会で今も息づいている。

出典:『HK Chai Wan Cape Collinson Crematorium 冥鏹 Joss paper money offerings May-2013』-Photo by Geemimsforkhoa/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

陰陽師が扱う札の中には、生者と死者の境界をつなぐための特別なものもあります。その代表が紙錢(しせん)と呼ばれる祭祀用の札。

これは一種の“霊界通貨”であり、紙でできたお金のようなものを火で焚いてあの世に届けるという、なんとも詩的で象徴的な供養法なんです。

![h4]()

紙錢は中国の道教や民間信仰から生まれたもので、故人があの世で困らないようにと、金銀を象った紙を燃やして送るという風習です。

送り先は先祖霊だったり、無縁仏だったり。旧暦の7月「中元節」や「鬼月」には、台湾や香港などでも盛んに行われており、死者の生活を気づかう“あの世の仕送り”のような文化となっています。

使われる紙錢にはランクがあって、たとえば金紙(ジン)=高位の神々用、銀紙(イン)=祖先や一般霊用、そして庶民霊には通常の「紙銭」が用いられたりと、用途ごとに使い分ける習慣もあります。

![h5]()

この文化、実は日本にも伝わっています。

特にお盆(盂蘭盆)の時期、一部の地域では“紙のお金”を燃やす習慣が今も見られ、これは明らかに中国の紙錢文化の影響。

江戸時代の寺院や禅宗の行事でも、金銀色の折り紙を焚くといった供養が確認されているんですよ。

火で紙を燃やすという行為は、ただの儀式ではなく「目に見えない世界との通信手段」だったんですね。

![h5]()

紙錢に代表されるこれらの札は、単なる供え物や願掛けではありません。

“紙”というかたちに託して、価値・思い・祈りを霊界へ送る──それがこの札たちの本質です。

陰陽師の世界では、霊的なものと人間の関係を調整する役割を、こうした札が静かに担っていたのです。

紙に祈りを込めて火にくべる。それは人と霊、過去と今、死と生をつなぐ、静かな対話のかたち。霊界と通じる札は、見えない絆を形にする神聖なメッセンジャーだったのです。

![h3]()

不動利益縁起絵巻の一場面

安倍晴明が式神2匹を従え、病身身代わりの祈祷を行う場面

出典:園城寺(三井寺)の縁起『不動利益縁起』絵巻/Wikimedia Commons public domainより

まとめると、札ってただの紙じゃなくて、呪術のスイッチみたいな存在なんです。術者がその札に祈りや術式を込めることで、霊道(れいどう)──つまり神霊との通信回路が開かれ、初めて力を発揮する。

ちなみに、ちゃんと修行した陰陽師が、正しい作法で作らないと効力ゼロだとも言われています。やっぱりそれなりの覚悟と技術がいるんですね。だからこそ、陰陽師は札を扱うとき、単なる道具ではなく「命を吹き込む儀式」として向き合っていたんです。

「霊道が開く」というのは、目に見えない霊的なネットワークにアクセスするということ。うまく繋がれば神仏の加護を得られますが、間違えれば不浄なもの──浮遊霊や未成仏霊──と繋がってしまう危険もある。つまり札は「両刃の剣」であり、使い手の力量が試される存在なんですね。

現代でも、護符や霊符を扱う際には、「正しく書かれたものか」「清められた空間で作られたか」が重要視されるのは、この霊道の観念が背景にあるからなのです。

五行要約

- 霊符・呪符は陰陽師の術の核となる札!

- 式札は式神を封じたり召喚したりする専用札!

- 物忌札や神札は日常の守護や災厄避けに使われた!

- 紙錢は霊界への供物として火で焚かれる祭祀札!

- どの札も霊道を開くための大切な道具とされる!

|

|

|